Panamarenko, dont un prototype de PAT (Portable Air Transport) figure dans l’exposition pourrait bien être le lauréat des heureux accidentés de l’art. Sa naissance en tant qu’artiste, qu’il considère déjà comme un accident de parcours, se confirme lorsqu’il réalise en 1966 ses Chaussures magnétiques aux semelles compensées d’aimants qui lui permettent de se promener la tête en bas sur un plafond métallique. Une tâche de rouille court-circuite le contact et parachève l’expérience d’une chute mémorable…

Ces chaussures ne sont que les premières d’une foule de machines faites par l’artiste pour élargir nos possibilités de déplacement dans l’espace. Flirtant constamment avec l’idée d’accident, Panamarenko définit une attitude de libre expérimentation des formes dont l’issue ne contient, pour le bonheur de tous, aucune nécessité de rendement ou de réussite.

« Ne pas laisser le monde aux mains des spécialistes », tel est le slogan de l’artiste Julien Berthier qui s’inscrit selon cette perspective comme un digne héritier de Panamarenko. Pour les deux artistes, la non- spécialisation est justement cette acceptation d’un jeu qui fait la part belle à l’aventure et au risque. De ce point de vue, l’accident a presque valeur de manifeste, qui revendique le droit à l’erreur et au raté. Comme Panamarenko, Berthier incarne à sa façon une figure d’ingénieur dont les inventions cherchent à faire reculer les bornes du possible. Avec sa machine à secouer le champagne, il transforme une inoffensive bouteille de Veuve Cliquot en canon potentiel! Fixée à un bras mécanique qui l’agite frénétiquement de haut en bas et braquée vers le visiteur, elle pimente l’exposition par sa constante menace d’explosion.

Berthier est également l’auteur du sac en plastique qui pendouille, non loin de l’entrée de la galerie et l’on présage à sa vue un gag à venir. Suspendu à un rail, il se promène le long des cimaises en sifflotant avant d’aller effectivement se cogner contre la porte. Ce que célèbre souvent l’artiste dans l’accident, c’est l’irruption du loufoque, les ratés qui comme les lapsus, ont une force disruptive de dévoilement et sont porteurs de poésie. Le fantôme de Buster Keaton n’est pas loin… Boris Achour apporte quant à lui sa touche à ce côté grand guignol en matérialisant sur la cimaise les contours de sa silhouette écrasée…

La cascade d’accidents corporels se poursuit avec les Falling Photos de Martin Kersels qui, avant de faire des sculptures, a étudié les lois de la gravité avec son propre corps. Prenant la forme d’un triptyque, les photographies sont comme autant d’arrêts sur image d’une chute. Encore suspendu dans les airs, le corps massif de l’artiste se découpe sur fond d’étendue neigeuse. On songe bien sûr au Saut dans le vide entrepris par Yves Klein dont ces photographies pourraient être l’écho parodique, substituant à l’élégant déploiement corporel du dandy le grotesque d’un corps désarticulé.

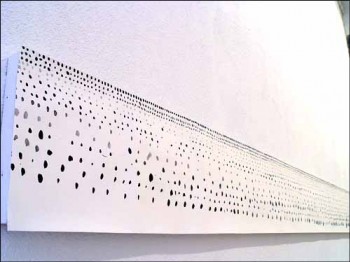

Le californien Richard Jackson intègre à sa pratique picturale le vocabulaire explosif de la secousse et la collision en fabriquant des machines à peindre. Un ventilateur a été fixé à l’hélice d’un modèle réduit d’avion au pied duquel ont été déposés des paquets de peinture noire. Une fois la machine branchée, la rotation de l’hélice entraîne celle du ventilateur et transforme la masse inerte de peinture en une pluie aérienne qui éclabousse le sol et les murs de la galerie.

Tim Davis, un jeune artiste invité par la galerie exploite également l’accident de façon tout à fait singulière. Sa démarche consiste à photographier des peintures classiques dans les musées avec pour critère de sélection leur éclairage maladroit. Ainsi voit-on une représentation de Judith, dont le visage a disparu, noyé dans une flaque de lumière. Ce piètre éclairage est comme une blague, si l’on se rappelle l’acte héroïque qui rendit Judith célèbre : la décapitation du tyran Holophernes, dont elle tient la tête entre ses mains…

Les crash de voiture ont aussi droit de cité, bien sûr, qui fascinaient déjà Andy Warhol et firent de James Dean l’icône d’une jeunesse ivre de vitesse. L’auteur des très beaux tirages de crash automobiles n’est autre que Marcel Odermatt, un brigadier suisse chargé de photographier dans les années 60 les collisions survenues sur les routes de son canton! C’est au critique et commissaire d’exposition, Harald Szeemann, que l’on doit d’avoir décelé l’intérêt esthétique de ces photographies - accrochées dans un commissariat- pour les dévier de leur trajectoire strictement documentaire et provoquer un dernier accident de parcours.

Panamarenko, Berthier, Achour...

Accidents

Galerie Vallois, Paris

Pour paris-art.com, 2006