avec la participation d'Aurélien Mascaut

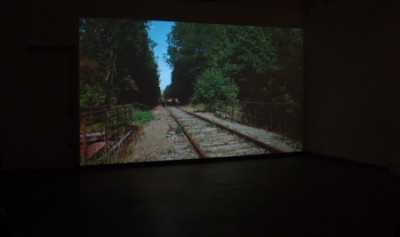

L’image énigmatique d’un adolescent suspendu dans le vide, avec sa part d’humour burlesque et sa part de frayeur menaçante, nous plonge dans l’ambiguité. Transporté le long d’un « travelling » sur un pont roulant mécanique, on se prend à imaginer les marchandises qui étaient jadis transportées à sa place. Entre l’usine, symbole de lourdeur et de pollution d’un côté, et la verdure légère et oxygénante des arbres de l’autre, un monde lui aussi ambivalent et fait de juxtapositions se dessine. Ce signe particulier de Ferrière-la-Grande et de son profil « rurbain », où ces deux réalités ont longtemps cohabité sans empiéter l’une sur l’autre, nous frappe désormais tel un vacillement du sol sous nos pieds. Les transformations du paysage au cours de l’histoire ainsi que les vestiges de l’activité industrielle constituent comme un patrimoine en creux. En investissant ce dernier, on peut dès lors trouver une manière de réinscrire la dimension « vitale » de l’expérience ouvrière que suggère la captivité flottante de l’adolescent. En effet si le développement économique a reposé sur l’édification de machines de diverses sortes, l’économie n’en demeure pas moins elle-même une « machine » à l’intérieur de laquelle doivent se développer les vies d’hommes, de femmes mais aussi d’enfants (aussi bien l’enfant au travail à certaines époques que l’enfant face à l’avenir).

L’adolescent perdant le sens de la gravité pour s’envoler symbolise l’héritage paradoxal des ressources énergétiques autrefois générées ; mais elles ne sauraient faire oublier les énergies humaines qui s'y sont investies. Ce corps gesticulant de toutes ses forces recèle sans doute un signe d’ironie contre l’idée préconçue du dépeuplement ou du « no man’s land » que l’on prête souvent aux régions désindustrialisées où les usines ont fermées ; mais il tient aussi au-delà d’une chaîne sur laquelle les corps se sont épuisés individuellement, la promesse d’une « chaîne » possible entre les générations d’hier et celles de demain. L’œuvre de Luc Bérimont (Le bois Castiau) nous invite d’ailleurs à concevoir l’enfance, non comme un moment figé dans le marbre du passé, mais comme un état de mutation temporelle où le passé et le présent se rencontrent et insufflent de la vie dans les lieux d’où elle s’est échappée ou consumée.