« Ce tableau vivant a été réalisé le 21 Juin 2006, dans la vitrine de la galerie Miss China Lunch Box, en plein Pigalle, à Paris.

La vitrine de la galerie a été transformée en une scène ; le décor évoque une sorte d’antichambre-boudoir.

L’espace était clos, fermé par des tentures, et les spectateurs pouvaient voir et entendre un chant depuis l’extérieur ; ils pouvaient également pénétrer dans la galerie, mais sans jamais pouvoir accéder à la vitrine.

Le jeu de lumières (mini rampe lumineuse, spots) rose rouge rappelle celui des devantures des bars de nuit de Pigalle.

À l’intérieur de la vitrine, deux personnages féminins de cabaret vêtus de corsets, en bas et porte-jarretelles.

Une femme est debout ; elle chante et pose. Elle chante en boucle un air de “L’Opéra de Quat’sous”, de Kurt Weil, le passage de “Jenny des Corsaires”. Le second personnage féminin est accroupi et brode au fil blanc la phrase “À mon Seul Désir” sur la couture du bas de sa compagne, elle remonte lentement le long de la jambe, pique et repique consciencieusement et inlassablement l’aiguille. Le geste est à la fois délicat et d’une sensualité un peu cruelle, contenue.

Des hommes passaient, attirés par la lumière rouge et la silhouette prometteuse de la chanteuse. Ils attendaient qu’il se passe enfin quelque chose, quelque chose d’un peu plus excitant. Ils s’irritaient rapidement du rythme lent et du geste de la brodeuse, dont les mains frôlaient et piquaient la surface de la cuisse à intervalles réguliers et sensuels. Ainsi, l’image de ces deux femmes qui s’offraient aux regards des autres — et ici, à Pigalle, surtout des hommes — perdait de sa passivité et devenait pour certains une scène presque agressive parce qu’ambiguë.

Ce tableau vivant est le prolongement d’un cycle d’installations dans lesquelles interviennent toujours deux personnages féminins. Ce ne sont pas exactement des performances, ce sont plutôt des apparitions, il n’y a pas de début et de fin. Ce sont toujours des mises en scène de femmes prises dans leur activité, leur histoire, à un moment donné. Une séquence de film qui tournerait en boucle jusqu’à l’épuisement. Les spectateurs, les passants, se retrouvent tout à coup dans un récit qui aurait déjà commencé. Ils font intrusion.

Les personnages ont toujours une activité répétitive déterminée : broder des cheveux, un bas ou un ruban interminable, dormir, tricoter, chanter, se laver… Il y a toujours reconstitution d’un décor : papier peint ou tentures, sol carrelé ou parquet, miroirs ou éclairages particuliers. Ce décor renvoie à un lieu bien défini : le corridor, la cave, la chambre d’hôpital, le bordel. Les personnages ont toujours un “costume” : robes immenses et envahissantes, camisoles ou corsets.

Dans le cycle “À Mon Seul Désir”, la figure de la brodeuse est récurrente, elle est la figure de la transmission, de la filiation. Elle est aussi celle de l’attente, de l’enfermement et de l’obsession.

Broder, filer, coudre, tisser, sont autant de gestes, d’attitudes, qui renvoient à des archétypes de la féminité. Brodeuses, dentellières, fileuses, tisseuses traversent l’histoire de l’art et parcourent les mythes, mais elles définissent aussi un territoire, racontent l’histoire d’un lieu, d’un pays (la Palestine portative dont parle Jean Genet au sujet des broderies des femmes palestiniennes exilées au Liban, par exemple). Les motifs qu’elles forment sont de minuscules topographies d’un lieu et de sa mémoire.

L'usage du fil est attaché à des symboliques diverses, des mythes et des usages ancestraux. Même s'il faut éviter l'écueil du symbolisme, il est difficile d'évacuer les références, les analogies et les métaphores de l'usage féminin des pratiques “du fil et de l’aiguille” : tisser, broder, nouer, coudre, filer, raccommoder, de Pénélope à Ariane, en passant par les Parques mais également tous les contes et légendes qui se trament autour d'un événement lié au fil, à la couture ou au vêtement magique tels le rouet dans “La Belle au Bois Dormant”, la tunique empoisonnée imaginée par Médée, les chemises en ortie tissées par la jeune fille pour sauver ses frères dans “Les Cygnes Sauvages” d’Andersen, les robes dans “Casse-Noisette”…

Ces gestes ancestraux du raccommodage, du tissage, de la broderie, seraient alors des symptômes de la perte, sa preuve flagrante et sa conjuration. Coudre de la peau pour suturer une plaie, coudre un tissu, broder, donne toujours lieu à sorte de cicatrice, une boursouflure, une marque résiduelle qui s'affirme comme l'absence de ce qui a eu lieu. L’usage de la couture, de la broderie, l'emploi du tissu et des vêtements dans une démarche artistique entraîne — parfois avec sarcasme — toute cette généalogie féminine et le fameux “c’est un boulot de fille”. Souvent, également, cette généalogie rappelle le présupposé que le féminin est de l’incomplet, de l’inachevé, que la femme est dans un incessant “faire et défaire”.

Ainsi, transmettre et reproduire le geste de Pénélope seraient re-transmettre et re-produire une perte, un manque originel. Mais je trouve tous ces gestes immanquablement beaux et troublants parce qu’ils fonctionnent aussi comme des armes à double tranchant : ils blessent et réparent, ils apaisent ou empoisonnent, ils défont et refont un récit, ils guident vers la sortie ou coupent le fil de la vie.

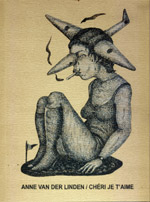

“À Mon Seul Désir” c’est l’envie de rendre hommage à toutes ces figures de femmes à “aiguilles” ou à “talons” dont nous descendons, de la brodeuse à la prostituée, en passant par la “faiseuse d’ange”. »

Emma Rapin, historienne de l’art et plasticienne

Suite