On retrouve, bien sûr, cette facture extrêmement soignée, du dessinateur qui n’a plus rien à prouver côté prouesses techniques. Partout s’expose dans les fusains sur papier, aux formats gigantesques pour certains, son goût des espaces infinis et de la matière en dilatation.

La ligne vigoureuse comme les clairs obscurs fortement contrastés traitent les formes de façon sculpturale, soulignant leurs volumes et leur masse. Le champignon s’élève sur un fond sombre en une colonne verticale et tourbillonnante, la vague s’élance et se courbe, dont l’extrémité en pointe exagère la dynamique d’ensemble.

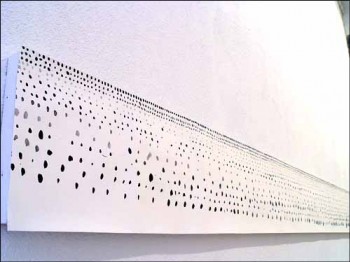

On ne s’étonne point dès lors que Robert Longo soit passé au traitement en trois dimensions de ses sujets. Un groupe de trois petites sculptures en bronze argenté reprennent le motif du champignon atomique. Variation sur le même thème : l’une des versions insiste sur son analogie avec un champignon végétal, l’autre le rapproche du symbole mythologique de l’arbre cosmique et le troisième en propose un traitement plus abstrait, représentant sous la forme de trois plateaux la circonvolution de la matière autour d’un axe central.

Seuls dessins introduisant de la couleur, la série des roses intitulée « Ophélia » et soulignant de ce fait la consonance romantique de l’ensemble. Comment ne pas y songer devant ces dessins traitant exclusivement de phénomènes naturels, de catastrophes et de l’immensité de l’univers ?

Peut-être est-ce dans ces dessins de roses qu’apparaît avec le plus d’évidence l’influence conjuguée de la photographie et du cinéma, présente dans l’ensemble de l’œuvre de Longo. Vue en plongée, la fleur est traitée comme une spirale de pétales concentriques émergeant d’un noir profond et dont le centre est à hauteur d’œil.

La faiblesse de Longo tient sans doute en partie de cette exploitation, récurrente dans son travail, des effets spectaculaires obtenus par le cadrage et le zoom. Comme si du cinéma, il n’avait retenu dans sa propre pratique que les possibilités sensationnalistes. On est finalement ici dans un régime de la pure image, proche en cela de la publicité. Vendre la vague, vendre la rose… Tout autre enjeu semble avoir déserté ces séduisants dessins.

Robert Longo

Galerie Daniel Templon, Paris

Pour paris-art.com, 2006