A text by Richard Dailey, for Onestar Press, February 2010

TOUS LES ARTICLES

-

Insouciant elegance defines everything Elvire tries her hand at, and what she does deserves the ultimate Good Housekeeping seal of approval: she hits us artists where we live. Furniture, cushions, hot plates, music - her creations in whatever form are meant to be integrated into our lives; she makes things you immediately want to live with. Everyone knows what happens to chocolate (white or dark) when it reaches body temperature on your tongue - but these hot plates in the form of chocolate bars will set your guests' conceptual glands on fire. Don't let anyone break a tooth.

Insouciant elegance defines everything Elvire tries her hand at, and what she does deserves the ultimate Good Housekeeping seal of approval: she hits us artists where we live. Furniture, cushions, hot plates, music - her creations in whatever form are meant to be integrated into our lives; she makes things you immediately want to live with. Everyone knows what happens to chocolate (white or dark) when it reaches body temperature on your tongue - but these hot plates in the form of chocolate bars will set your guests' conceptual glands on fire. Don't let anyone break a tooth.

A text by Richard Dailey, for Onestar Press, February 2010Thème : Arts plastiques -

TROIS MOIS COMME UN JOUR Qu’il s’agisse de lancer un manifeste ou de transformer un acte en événement, ce qui conduit en général les artistes à s’emparer d’un quotidien de presse, est une affaire de vitesse. Une manière de jouer le temps bref de l’actualité contre celui long de l’histoire de l’art, une manière aussi de revendiquer une place ailleurs dans la vraie vie. En confectionnant son numéro spécial du quotidien Le Monde, Elvire Bonduelle continue une longue tradition. Mais en ne publiant que des informations trouvées, datées et chargées d’un coefficient positif, elle produit un geste inédit.L’actualité heureuse, ce slogan d’un hebdomadaire d’autrefois, n’est que rarement politique et quand elle l’est, c’est le plus souvent à l’échelle municipale ou régionale. Elvire Bonduelle reconnaît que les annonces de réformes ou les projets énoncés par les politiques, quand dire c’est faire, l’ont aidé dans son travail de fourmi. Ces promesses de bonheur ressemblent un peu à l’art, et pas uniquement à celui de la performance.Pour amasser les bonnes nouvelles, il ne suffit pas d’être patient et méthodique mais il faut être soi-même doté d’un tempérament optimiste. Ne pas imaginer par exemple que la partie engagée par Medvedev contre la corruption est perdue d’avance ou qu’elle pourrait manquer de nerf. De toute façon, trois mois de collecte pour un numéro du Monde plutôt mince porte en soi la condamnation de l’optimisme. Bonduelle y croit mais ne cherche visiblement pas à nous convaincre qu’elle a raison, préservant sur ce plan la neutralité de l’information. Le côté fait-main de l’entreprise n’est pas son aspect le moins intéressant, et il confère à ce numéro un caractère fragile en accord avec son contenu incertain. Un collage ou “recollage” qui dans sa façon d’écarter la violence et de faire taire les cris préserve un caractère utopique. Un “ça pourrait aller” d’aujourd’hui, plutôt qu’un “ça ira” d’hier. Ce journal est donc aussi un manifeste, celui d’une position, position en partie instable puisqu’elle consiste à faire semblant de ne pas voir ce qui saute aux yeux, à oeuvrer comme un faussaire pour donner l’illusion que les choses ne vont pas si mal. A l’heure où les artistes revendiquent le réel comme leur espace privilégié, Elvire Bonduelle se paie le luxe d’un activisme à la Frank Capra. Elle nous offre ainsi un objet aux couleurs d’une réalité anémiée, le souvenir d’un jour réussi et presque vrai ; façon sans doute de retenir ses larmes. Patrick JavaultCommuniqué pour l'exposition "Le meilleur Monde", Galerie Intuiti, Paris, juin 2010.Thème : Arts plastiques

-

-

1 - P1010512

-

2 - P1010613

-

3 - P1010543

- + 3 media(s)

Biennale de sculpture contemporaine: Sculpt’en Sologne, Chaumont-Sur-Tharonne (Loir-et-Cher). Septembre 2011

Thèmes : Arts plastiques, Sculpture -

-

-

1 - vest ok

-

2 - P1010683

-

3 - P1010685

- + 3 media(s)

Exposition personnelle, La Vitrine, Aubervilliers, 2011.

Thèmes : Arts plastiques, Sculpture -

-

Sur une invitation du centre de photographie de Lectoure, le photographe Cyrille Weiner imagine un dispositif original d’exposition de ses images sous la forme d’une édition de carnets édités à 60 exemplaires. Accordant une place essentielle aux notions de nomadisme et de libre circulation du regard, cette installation fonctionne comme une mise en abîme de sa méthode de travail. Les visiteurs sont invités à s’éloigner du centre pour parcourir un sentier rural jusqu’au pigeonnier. A l’intérieur, dans les alvéoles, des piles de petits carnets ont été disposées. Un exemplaire ouvert sur un lutrin dévoile une suite d’images montées sur une bande de papier. Il symbolise en ce sens l’idée

Sur une invitation du centre de photographie de Lectoure, le photographe Cyrille Weiner imagine un dispositif original d’exposition de ses images sous la forme d’une édition de carnets édités à 60 exemplaires. Accordant une place essentielle aux notions de nomadisme et de libre circulation du regard, cette installation fonctionne comme une mise en abîme de sa méthode de travail. Les visiteurs sont invités à s’éloigner du centre pour parcourir un sentier rural jusqu’au pigeonnier. A l’intérieur, dans les alvéoles, des piles de petits carnets ont été disposées. Un exemplaire ouvert sur un lutrin dévoile une suite d’images montées sur une bande de papier. Il symbolise en ce sens l’idée

de cheminement, de passage d’un lieu vers un autre. Prélevées dans des séries réalisées en des endroits différents, les images ne suivent aucune chronologie. Leur rapprochement s’apparenterait plutôt à la démarche d’un collectionneur rassemblant des pièces rares pour les protéger de la dispersion et de l’oubli. Sur les murs du pigeonnier, de grands tirages photographiques se lisent comme des allégories de recherche d’un ailleurs. Un homme regarde par un hublot, une jeune fille sort par la fenêtre d’un bâtiment désaffecté...En un écho formel, les alvéoles apparaissent comme autant de petites fenêtres ouvertes sur l’extérieur, des points de contact fertiles entre le dedans et le dehors, notre intériorité et le monde.

Pour Cyrille Weiner, février 2011.Thème : Arts plastiques -

Elément liquide prenant corps dans une superposition de strates, la peinture cristallise en une image qui engage un mode de représentation spécifique. La multiplicité des régimes de visibilité qui ponctue son histoire rappelle à quel point l’apparence des choses est labile et le processus d’achèvement du tableau une trajectoire qui ne va pas de soi. Clouzot en filme la dynamique d’auto-engendrement dans Le Mystère Picasso et Balzac en décrit l’écueil dans Le Chef d’œuvre inconnu.

Elément liquide prenant corps dans une superposition de strates, la peinture cristallise en une image qui engage un mode de représentation spécifique. La multiplicité des régimes de visibilité qui ponctue son histoire rappelle à quel point l’apparence des choses est labile et le processus d’achèvement du tableau une trajectoire qui ne va pas de soi. Clouzot en filme la dynamique d’auto-engendrement dans Le Mystère Picasso et Balzac en décrit l’écueil dans Le Chef d’œuvre inconnu.

Les peintures de Claire Tabouret se construisent dans cette tension relative à leur stase, d’où sa prédilection pour les sujets qui lui permettent de confronter différents degrés d’actualisation de la figure. Sa représentation de maisons partiellement inondées oppose l’espace construit à l’espace liquide, leur forme arrêtée et terrestre, à celle, mouvante et dissolue, de leur reflet dans l’eau. Déployant un espace réflexif, elles confrontent différents degrés de visibilité. « Souviens-toi que tu es née liquide et que tu redeviendras liquide. »

Mais à l’instar d’autres peintres de sa génération, c’est dans l’image filmée que Tabouret trouve cet « autre » de la peinture qui la nourrit. Des images prélevées de vidéos qu’elle réalise lors de ses traversées à pied de villes ou de campagnes, de préférence à la tombée de la nuit, matrice, comme l’eau, de tous les possibles. Ces « résidus diurnes » agissent comme un filtre qui fait taire les données immédiates de la perception, pour n’en retenir qu’une évocation lointaine de lumières et de masses aux contours indéfinis. C’est dans ce manque à voir que Tabouret voyage mentalement, s’aveuglant pour mieux convoquer une mémoire d’affects et reconstruire un espace pictural dense.

La surface si vibrante des tableaux, où les couches colorées se superposent et s’imprègnent, témoigne d’un exercice de mise au point cinématique qui consiste, pour la peintre, à ajuster son image entre une peinture déjà visible et toujours en puissance. Les touches qu’elle dépose assourdissent l’image déjà là, en un effort pour la maintenir liée aux flux de la matière qui les sous-tend. Car peindre est aussi pour elle ralentir le moment d’avènement de l’image, pour en explorer le mystère. Elle en arpente les stades et mesure ainsi l’ampleur de la peinture comme champ d’expérience inouï.

Sa série la plus récente, "Blow Up", dilate l’espace du tableau en zoomant sur des détails de paysage, pour explorer les informations colorées qui la constitue. Tabouret touche ici la frontière, ténue, entre vision extrême et aveuglement progressif, quête du détail et perte de lisibilité. Ce zoom aborde aussi la peinture (et la déborde) comme un arrêt sur image qu’il est possible de faire basculer dans un registre plus abstrait.

Eternellement liés à l’élément liquide où ils se meuvent, les vaisseaux fantômes que peint Tabouret ne rentreront jamais au port. Ils rappellent le rêve du poète romantique, Novalis, qui écrivait dans son Hymne à la nuit : « Faut-il toujours que le matin revienne ? Est-il donc sans fin, l’empire des choses terrestres ?». Les paysages qu’elle retient dans le crépuscule sont troués de lacs sombres, masqués de rideaux de feuillages qui absorbent la couleur et retiennent la lumière, complices dans ce retardement de la vision ultime.

Claire Tabouret

"Où est passé la journée d'hier"

Galerie Isabelle Gounod, Paris, 2005

Communiqué de presse pour la galerie Isabelle GounodThème : Arts plastiques -

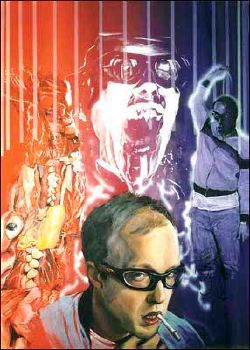

Marguerite Pilven : Il y a dans tes tableaux une dimension autobiographique très forte : tu t’y représentes personnellement et tu as repris des compositions réalisées à l’âge de seize ans lorsque tu as décidé que tu voulais devenir peintre. Tu présentes aussi cette exposition comme une déclaration d’amour renouvelée à la peinture…

Marguerite Pilven : Il y a dans tes tableaux une dimension autobiographique très forte : tu t’y représentes personnellement et tu as repris des compositions réalisées à l’âge de seize ans lorsque tu as décidé que tu voulais devenir peintre. Tu présentes aussi cette exposition comme une déclaration d’amour renouvelée à la peinture…

Axel Palhavi : Par ce côté autobiographique, je cherche à puiser dans une matière première. Ce que je ressens au quotidien produit une énergie que je reformule ensuite dans mes peintures. Je suis également sensible à ce que me dit mon entourage, notamment Florence, ma compagne. Ces aspects très intimes me permettent d’échapper à ce qui ne serait sinon que des références à l’histoire de l’art, pour créer quelque chose d’impur où je mêle également des préoccupations personnelles.

En même temps c’est plus complexe qu’une déclaration d’amour, il y a aussi de la critique, un côté kitsch qui joue sur le jugement de valeur, voire la parodie…

Dans mon travail, le kitsch correspond avant tout à une recherche de limites. J’aime bien chercher le point ou le beau va basculer en kitsch. En ce qui concerne l’aspect parodique, qui est un mode de distanciation d’avec les influences, cela vient après. Au début, je ne me pose pas du tout de questions de ce genre. Il n’y a pas d’aspect stratégique, je suis dans une sincérité première. Cette forme ridicule ou grotesque que le tableau peut prendre me dépasse en fait totalement. Ce sont comme des débordements que je ne voudrais pas forcément mettre en place. Au départ, ce n’est pas du tout intentionnel. C’est une forme de maladresse. Beaucoup de choses apparaissent malgré moi.

Un aspect qui rapproche vraiment ton travail de celui de Jérôme Zonder (autre artiste de la galerie Eva Hober), le mélange des styles, la volonté d’explorer simultanément plusieurs systèmes. Tu puises tes idées aussi bien dans la peinture classique que dans la bande dessinée ou le film gore américain…

Chez Jérôme, il y a la volonté de créer une palette, un alphabet possible. Chez moi, il s’agit plus d’un transport amoureux. C’est en suivant mes désirs que je me retrouve avec quelque chose de totalement hétérogène. Cette disparité n’est pas calculée, elle provient d’une émotion première qui trouve son expression adéquate dans cette diversité technique. Le désir et l’envie sont les moteurs de mon travail. Le jeu de citation purement formel ne m’intéresse pas, j’y recherche toujours une forme de transcendance, un lieu d’expérimentation possible.

Tu me disais assumer une sorte de schizophrénie constitutive en essayant de faire tenir ensemble des éléments hétérogènes, contradictoires…

Oui, et l’aspect autobiographique y est aussi pour beaucoup. Mes arrières grands-parents sont de huit pays différents. Cela fait beaucoup d’histoires familiales très différentes qui se mélangent et sont souvent abracadabrantes, comme des moments d’irréalité. Elles ont quelque chose de romanesque, avec une profusion de détails qui fait que tout a l’air faux. Ma pratique de la peinture est aussi pour moi une manière d’exister dans ma famille, lourde de sens et de conséquences. Quand je peins, il m’arrive par exemple de penser à ce que va dire ma grand-mère quand elle verra le résultat. Mentalement, je discute avec toute une tribu qui me dit des choses contradictoires, critique ce que je fais. Ceci me conduit à exploiter des systèmes figuratifs très différents.

Tu es d’ailleurs attiré par les figures qui expriment une dualité : tu te représentes en centaure, en homme bicéphale, tu as réalisé une série de portraits où plusieurs visages se télescopent les uns sur les autres. Il y a aussi les compositions dans lesquelles apparaissent deux têtes et que tu considères en fait comme le portrait d’une seule personne…

J’ai du mal à analyser cet attrait. Effectivement, ça revient très fréquemment. Dans un tableau, quand je pose un élément, ça ne me suffit pas. Je peins un monstre, mais c’est insuffisant : il me faut aussi de la beauté, de l’amour, quelque chose qui contrebalance cette première figure. Cela vient probablement du fait que je ne sais pas choisir.

Revenons au centaure, cette figure qui exprime en fait le dualisme corps-tête, physique et mental, ou animalité et intellect, une figure hybride qui trouve sa place dans ta question sur la façon de faire travailler ensemble le corps et la tête, question qu’on sent assez déterminante dans ton approche de la peinture.

Le centaure est un lieu de transformation, de mutation. Je peux devenir quelque chose qui n’existe pas et cela me plaît de vivre un espace impossible que je vais essayer de rendre réel aux yeux des autres. J’aime d’ailleurs l’idée que la mise en scène de ces figures mythiques puisse ressembler à un épisode de vie quotidienne. La Centaurette, qui a Florence pour modèle, a l’air de se coiffer, on a l’impression d’une rencontre dans la salle de bain le matin. En dehors des espaces purement symboliques, il y a toujours un aspect banal, sensible qui apparaît. J’aime ce mélange des échelles et je cherche toujours à suivre mon goût. C’est de l’ordre d’un équilibre mental assez sensitif qui fait intervenir un espace abstrait, des considérations de composition mais aussi des choix très affectifs.

Il y a dans ton travail une énergie très forte, quelque chose de très physique…

Lorsque je peins, je me mets souvent en état d’hystérie. Je commence en général à peindre très calmement dans la partie de l’atelier la plus éclairée, puis je descends dans l’espace qui est moins éclairé où j’écoute de la musique, parfois mauvaise, très fort. Je rentre dans un état à la fois jouissif et douloureux dont je ressors usé, mais aussi nettoyé. Je pense vraiment que la peinture peut me conduire dans un espace qui n’existe pas ailleurs, c’est une question de croyance. Mais tout passe en premier lieu par le corps.

Que voulais-tu dire, lors d’une conversation, à propos d’essayer de te constituer un corps par la peinture ?

Dans la vie courante, je suis très maladroit, incapable de bricoler ou de faire un croquis. Avec la peinture, j’ai trouvé une pratique qui transforme mon corps en quelque chose de très habile. C’est un peu comme dans la relation amoureuse, ça tourne, tout est juste, à sa place. Ça me permet d’aller au bout de mes sensations corporelles. Quand je peins, j’arrive tout à coup à un état d’adresse.

La tonalité exagérée de tes tableaux est une constante qui tire du côté de la noirceur, du grotesque ou du gore. Que cherches-tu à provoquer par ces ambiances extrêmes ?

Il y a probablement un côté : « Regardez, j’existe », un désir très fort de m’exprimer, un peu comme les stars de pop, Freddie Mercury ou Michael Jackson. Vincent Delerme est plus sobre et fait peut-être moins d’erreurs, mais je me sens plus proche de ces personnages qui se mettent en jeu et courent le risque d’être ridicules pour aller au bout de quelque chose. J’aime aussi leur côté enfantin, flamboyant. Mais cette exagération provient aussi du fait que j’ai du mal à voir les choses, qu’il m’en faut à moi-même beaucoup pour que ça me fasse de l’effet. J’ai un esprit assez primitif et quand je regarde les travaux des autres, je cherche ce premier regard, la première impression.

Tu empruntes finalement à la peinture d’histoire ses grands formats et son éloquence exagérée, mais pour réaliser une peinture d’histoire(s) plurielle mélangeant les références culturelles et autobiographiques…

Les peintures d’histoire sont des peintures-monde qui permettent un maximum de projections. Aujourd’hui, on trouve un côté mode d’emploi dans beaucoup de travaux. On te donne à la fois le tableau et son explication, qui peut s’avérer très intéressante, voire passionnante, mais on est quand même soumis à cette loi de l’explication. C’est la compréhension qui prime sur le sentiment, ça devient comme des petits problèmes logiques que je ne comprends d’ailleurs pas toujours, et puis, une fois qu’on a compris, ça n’a plus beaucoup d’intérêt d’être revu. Dans une peinture d’histoire, comme par exemple Le Radeau de la Méduse, on peut y revenir sans cesse, être attentif à tel détail un jour, puis à un autre la fois suivante. C’est très riche.

On a l’impression que toutes ces stratégies sont surtout destinées à redonner à la peinture de la vitalité, j’aurais presque envie de dire du « sang neuf », parce qu’il y a un côté cannibale dans cet exercice de réappropriation des systèmes et que tu es obsédé par les mâchoires…

Il y a une recherche de vie, une envie d’expérience et surtout une volonté d’affirmer qu’on peut peindre ce qu’on veut comme on veut. Beaucoup de démarches en peinture sont trop restrictives, je les trouve compliquées, paralysantes. Par rapport à ce milieu-là, j’ai l’impression d’être un sorcier africain qui rentre dans un temple protestant et qui commence à faire des mélanges bizarres. Je me sens très impur.

Et le titre de ton exposition ? « Soleil Crashé »…

J’ai pensé aux pop stars, à l’étoile filante qui va s’éclater contre un mur. Dans le soleil, il y a aussi une idée de dépense pure, de quelque chose qui se consume, qui essaie de briller au maximum avant de s’éteindre. Dans ce titre, il y aussi un rapport d’énergie. J’oppose souvent l’idée à l’énergie. J’ai l’impression que l’idée enferme l’énergie alors que l’énergie crée des idées.

Axel Palhavi

Soleil Crashé

Galerie Eva Hober, Paris, 2005

Entretien réalisé pour Eva HoberThème : Arts plastiques -

Marguerite Pilven : La Maison pavillonnaire que tu as exposée à Beaubourg était la parfaite réplique de celles qui ornent les maquettes des promoteurs immobiliers, sauf qu’il n’y avait pas de charnières ni de poignées aux portes. Quelle est la signification de ce manque ?

Marguerite Pilven : La Maison pavillonnaire que tu as exposée à Beaubourg était la parfaite réplique de celles qui ornent les maquettes des promoteurs immobiliers, sauf qu’il n’y avait pas de charnières ni de poignées aux portes. Quelle est la signification de ce manque ?

Mathieu Mercier : La question du vide est présente depuis assez longtemps dans mon travail. Elle s’est posée alors que je reconstruisais des prototypes de mobiliers, mais sans les finir. Je ne représentais qu’un espèce de squelette.

Effectivement, ce vide essaye de penser un manque ou quelque chose qui pourrait être prolongé, pas d’après des modèles préexistants mais réinventés. J’essaye de montrer comment certains pièges sont élaborés. Finalement cette maison est aussi un leurre, une espèce de bouchon de pêche !

Le promoteur immobilier a remplacé l’architecte, en réduisant les enjeux de l’habitat a des priorités d’ordre économique. Penses-tu que l’architecture soit un domaine de lutte idéologique ou est-ce une utopie ?

Le lien de l’architecture au pouvoir est indéniable, que ce soit d’un point de vue économique ou du point de vue de la représentation. Il est évident que le pouvoir s’est toujours présenté au travers de ce qui symboliquement était le plus visible. Par contre ce qui est valable pour le bâtiment public ne l’est pas forcément pour l’habitation individuelle. Il y a un terrain occupé par un certain nombre d’entreprises dont l’état a tout intérêt à préserver le confort d’action. Ceux qui pensent l’habitat ont presque abandonné le fait de pouvoir réaliser des habitations particulières. L’habitation individuelle est plus que jamais l’objet d’une utopie. La collectivité ne peut plus prendre en charge la responsabilité des modèles de vie, il tient donc à chacun d’obtenir la liberté de construire son environnement proche.

Quelque chose qui semble sans cesse revenir dans ton travail : la notion de contrainte. Le design comme l’architecture questionnent justement cette articulation entre l’art libre et l’art appliqué. Est-ce pour cela que tu t’y intéresses particulièrement ?

Oui, ce qui m’intéresse principalement, c’est l’idée d’une information qui pourrait être donnée par une esthétique, il s’agit ensuite de réfléchir sur la pertinence des choses produites, sur le pouvoir d’évocation de ces formes.

Concernant le côté désincarné de ton travail, tu as dit qu’il pouvait être une valeur positive…

Au travers de ce que je montre dans les expositions, je pose beaucoup de questions liées à l’idée de production en général, qui renvoient souvent à des questions d’identité. Ces questions existentielles ne sont pas posées au travers d’une représentation humaine ou de celle du pathos. La question de « l'autre » m’intéresse, mais au travers des objets, par des questions de nature de production, de proportion. Le corps n’est pas représenté. L’individu n’est présent qu’au travers de représentations anthropométriques. Hormis la présence du spectateur, le corps n’est pas là et pour ma part j’essaye d’être le plus absent possible !

Un certain humour ressort aussi de ton travail sur les objets. Je pense en particulier à cette Multiprise en plâtre, réalisée en 1998.

C’est un objet néo-primitif, quelque chose qui a une certaine technologie mais associée à une forme extrêmement basique, presque naturelle, une montagne, un tas.

C’est un objet qui a une sorte de présence, comme un animal de compagnie. Ca peut-être aussi bien drôle que monstrueux.

Cette Multiprise comme cet Holothurie que tu as placé dans un aquarium en 2000 évoquent un monde organique, en complète contradiction avec ces formes très géométriques avec lesquelles tu travailles.

C’est une constante formelle de mon travail, un rapport assez schématique entre un élément organique et la chose construite. C’est aussi la place du langage, d’une certaine forme de poésie dans le contexte. Le mot dans le livre, le corps dans l’architecture, le cul dans la chaise ! (rires)

L’Holothurie dans l’aquarium est une cellule vivante dans un contexte architecturé.

Récemment, tu es parti travailler à New York. Qu’aimes-tu dans cette ville ? Il y a-t-il des aspects qui t’ont attiré en particulier ?

On projette forcément sur New York de nombreuses réalités même si certaines n’existent plus depuis longtemps. Les premiers pas dans la démesure de Manhattan sont une expérience unique. L’euphorie passée, mon travail a consisté principalement en une destruction méticuleuse de toute cette mythologie.

Je pensais que j’allais m’intéresser à la grille de cette grande ville, à la place du détail dans l’immensité, mais pas du tout ! On ne flâne pas à New York, on consomme ! Sont alors nés des projets liés à la question de la consommation, des échanges commerciaux et de la publicité, en passant par le packaging. J’ai réalisé les premières Drum and Bass. Ces étagères en référence aux grilles de Mondrian ont été réalisées avec des objets « cheap » en plastique, choisis pour les couleurs. Le titre est une référence à Boogie-Woogie, cette série qu’a fait Mondrian à New York. Ma pièce est une sorte de collage plus proche du mixage que du ready-made, comme le genre musical qui fait son titre.

Ces objets à partir desquels tu travailles sont toujours extraits du champ de la production utilitaire, manufacturée. Est-ce pour y introduire un espace réflexif, l’espace d’une réappropriation critique ?

C’est plutôt pour leur trouver une qualité et du sens, là où il y en a peu. La Multiprise est par exemple complètement sculpturale, mais elle provient d’un objet déjà référencé. Une des données principales qu’on trouve dans la pratique des artistes aujourd’hui est de partir de choses qui sont déjà là. New York était tentant pour cela. C’est devenu un énorme supermarché. Manhattan est une plateforme de consommation, avec des magasins très chics voisinant les boutiques du tout à 99 cents !

Le bricolage est une autre notion à l’œuvre dans ton travail...

Elle a été importante. Ce qui m’intéressait, c’était le fait que ce soit une pratique en marge par rapport aux catégories professionnelles : les arts appliqués, l’architecture, la décoration d’intérieur.

Le bricolage n’est-il pas aussi une façon de se réapproprier des objets, par exemple en fabriquant une étagère plutôt qu’en l’achetant ?

Non puisqu’il n’y a pas d’innovation, peu d’imagination et finalement un plaisir modéré. La question est de savoir pourquoi quelqu’un qui bricole représente ou refait toujours des modèles existants, ramène l’objet à l’état de prototype qu’on trouve déjà sur le marché. Le problème est celui des modèles, savoir qui les gère et à quelles fins.

Tu es aussi galeriste, et consacre ton activité à la promotion et à la vente de multiples réalisés par des artistes.

Collectionnant moi-même les multiples, je trouvais qu’on en trouvait trop peu en France, en comparaison avec l’Allemagne ou les Etats-Unis. On les montre aussi d’une façon inappropriée, proche du produit de consommation. Lorsque j’ai ouvert la galerie Multiples avec Gilles Drouault, l’idée était de créer un véritable lieu d’exposition afin d’optimiser leur monstration. Le multiple est rarement exposé dans les galeries, parce qu’il faut autant de temps pour vendre une œuvre à 100 qu’à 10 000 euros. Dans ma propre politique de travail, j’ai aussi toujours édité des pièces à des prix accessibles pour donner à un autre public la possibilité de les acquérir. Nous voulons montrer qu’il y a autre chose que des posters à encadrer dans les boutiques des musées. On peut collectionner des objets ou des tirages considérés à part entière par les artistes comme des œuvres, pour des sommes équivalentes. Nous sommes ici au cœur de problèmes de production et de diffusion.

Mathieu Mercier

Projet pour une architecture pavillionnaire

Centre Georges Pompidou, Paris

Pour paris-art.com, 2003Thème : Arts plastiques -

Marguerite Pilven : De l’univers du backyard wrestling à celui d’une fan de Kate Bush imaginé pour le magazine ID, puis à celui de ta grand-mère chez qui tu adorais observer les détails de la décoration intérieure, on retrouve cette effraction dans des univers éloignés du tien…

Marguerite Pilven : De l’univers du backyard wrestling à celui d’une fan de Kate Bush imaginé pour le magazine ID, puis à celui de ta grand-mère chez qui tu adorais observer les détails de la décoration intérieure, on retrouve cette effraction dans des univers éloignés du tien…

Sandrine Pelletier : J’aime m’immiscer dans des univers qui me fascinent en raison de leur différence ou de leur étrangeté. En ce qui concerne Kate Bush, il n’y a pas ce rapport voyeuriste. Je suis fan de son personnage et me sens proche de ses goûts. Quant au travail autour du backyard, il est lié à ma fascination pour les adolescents. Leur côté un peu niais, leur caractère spontané et leur univers sans compromis m’attirent.

Ces adolescents ne se sentaient pas du tout gênés lors de nos rencontres, c’était plutôt moi qui étais mal à l’aise. Il faut dire que j’avais été insistante en les contactant au départ par mail puis par téléphone et avec en plus un accent français terrible. Au départ, ils ne comprenaient pas très bien ce que je voulais. J’ai finalement réussi à obtenir des rendez-vous dans des gares excentrées où une bande de petites frappes m’attendait parfois…

Il s’agissait donc de provoquer des situations où tu te retrouvais complètement étrangère au milieu.

Cela est aussi lié à un côté philanthrope qui me pousse à aller voir ce que je ne connais pas encore. Je me suis cependant rapidement rendu compte que j’étais en fait assez proche d’eux. Lorsque je leur ai parlé de mon travail, ils ont très vite compris ce que je cherchais à faire, notamment par rapport à l’univers des grand-mères. Je suis vraiment entrée dans ce jeu de la rencontre, sans pour autant faire du jeunisme mais en parlant par exemple de mes goûts musicaux qui sont plutôt rock métal, ce qui a créé un terrain d’entente. Ce côté rock’n’roll, dont il fallait faire preuve pour oser aller à leur rencontre me rapprochait d’eux.

D’où te vient cette fascination pour les intérieurs qui t’a conduit à reconstituer très soigneusement un décor de salon pour y mettre en scène certaines pièces liées à l’univers du backyard ?

L'un des ados rencontrés en Angleterre m’a un jour fait entrer chez lui. C’était assez bizarre d’être seule en compagnie de ce gamin de 12 ans dans la maison de ses parents. J’étais fascinée par tous les détails de cet appartement qui me racontaient une histoire somme toute assez triste - une mère seule avec ses enfants dans un bled pourri qui travaille à l’usine et n’a pas un rond. L’ado m’a montré sa chambre, les ceintures en carton qu’il avait gagnées dans ses combats, des photos sur lesquelles il se jetait parterre ou prenait des poses. Il y avait une quantité folle d’informations ! J’étais en surchauffe, un peu mal à l’aise et en même temps très excitée par ce qui m’arrivait. J’étais aussi franchement émue et touchée, incapable de prendre de la distance. Le décor exposé à Beaubourg que j’ai réalisé dans le cadre de mon diplôme à l’ECAL était en fait très inspiré de cet appartement. J’y présentais un coussin crocheté et posé sur une chaise avec écrit « want me to speak very slowly », qui est une formule provocatrice de pré-combat. A côté, j’avais posé sur une table une petite clochette en métal. Je n’ai jamais su si cette clochette que j’avais vue dans l’appartement anglais représentait quelque chose de spirituel ou si c’était simplement pour la faire sonner lorsque le déjeuner était prêt…

En reconstituant ces intérieurs, tu recours à des techniques traditionnelles de décoration : la tapisserie, le papier peint, le trompe-l’oeil. Mais il y a souvent un aspect exagéré qui sonne faux, un côté mascarade. Est-ce pour introduire une idée de beauté de façade, un côté cache-misère ?

Oui, mais je ne cherche pas du tout à dénoncer ou à critiquer cet aspect des choses. L’idée de travestissement est surtout intéressante parce qu’elle permet aux gens de maquiller leur faiblesse, leur vulnérabilité. Je pense par exemple à ces types qui se font tailler un costume en latex pour des soirées fétichistes pendant lesquelles ils vomiront toutes les choses inavouables qu’ils retiennent dans leur vie quotidienne. Je suppose qu’en temps normal, ces mêmes personnes sont les moins extraverties. Ces tenues extravagantes leur permettent avant tout d’être quelqu’un d’autre, un peu comme dans le cas du backyard wrestling où des gamins se transforment en super-héros.

Prêtes-tu une dimension affective ou symbolique à ces meubles ou objets que tu collectes en vue de les manipuler ensuite ?

Ce qui me fascine dans les meubles, c’est leur dimension artisanale. Je suis moins attirée par un bel objet design que par les petites « saloperies » qu’on trouve dans les brocantes. Mes lieux préférés sont les organismes caritatifs comme Terre des Hommes où l’on trouve des objets laissés pour compte, monstrueux, mais fascinants à mes yeux ! Je le sens très bien à la réaction des vendeuses et des personnes qui m’accompagnent, qui ne comprennent pas vraiment ce que je trouve à ces objets. Ces coups de foudre viennent aussi du fait que je les imagine tout de suite mis en situation.

Est-ce leur étrangeté qui te donne envie de leur imaginer un contexte nouveau ?

Oui, par exemple avec un fond or, une lumière rouge et une tablette style ex-voto, l’objet devient ainsi un objet de culte. Le fait de fantasmer un lieu me conduit parfois aussi à fantasmer un personnage. J’ai peint par exemple une série d’œufs avec des animaux inspirés d’une pochette de disque de Kate Bush que je trouve magnifique. C’est un dessin où elle soulève ses jupes et une nuée de bêtes en surgit. J’étais vraiment attirée par ce côté gothique assez années 80 et me suis demandée comment je pourrais reproduire ces petits animaux en gardant ce caractère un peu inquiétant et glauque de la mise en scène. Sur une idée que m’a suggérée MMParis, je me suis finalement mise dans la peau d’une fille qui ne serait jamais sortie de sa campagne et fantasmerait sur cette pochette étrange. Cette identification m’a donné l’idée de peindre ces bestioles sur des œufs. J’ai des livres qui expliquent comment les peindre, où l’on trouve les conseils de pépés super-enthousiastes dont les propos ont un côté Marie-Claire déco. Une fois les oeufs peints, il restait à savoir ce que j’allais en faire. J’ai finalement coupé court à toute une série de possibilités en revenant à une question très simple : qu’aurait fait la petite fille fictive avec ses œufs peints ? Elle les aurait probablement mis sur une petite tablette, contre ce mur de papier peint que ses parents lui ont imposé. J’ai photographié le tout avec une lumière rasante qui arrivait par le côté, comme si on pénétrait dans une chambre. Lorsque j’ai montré cette série à des amis, ils se sont vraiment interrogés sur mes motivations. Fallait-il trouver ça glauque ou voir cela au second degré ? Cette ambiguïté sur laquelle j’aime jouer avec mes pièces m’a donné l’idée marrante de les tester.

Il y a à Lausanne une boutique, Le Pied, qui vend toute une série d’accessoires à l’humour salace, comme des tabliers de cuisine avec des seins en plastique ou des cendriers avec des bites peintes à l’intérieur. A partir de cet élément de comparaison, je me demande ce qui serait le plus plausible pour l’accueil d’une pièce comme par exemple Mademoiselle. Serais-ce : « la galerie Frank présente la nouvelle pièce de Sandrine Pelletier », ou plutôt : « la boutique Le Pied sponsorise Sandrine Pelletier pour sa pièce Mademoiselle » ? Si la deuxième réponse est la bonne, alors c’est foutu. J’ai ainsi transformé une pièce que je trouvais trop évidente en y représentant un débarquement d’extraterrestres brûlant tout sur leur passage.

Des extraterrestres ?

Oui, dans le même esprit que les tee-shirts de Raël. J’avais fait sérigraphier sur du tissu blanc, en encre couleur or, la plume, le pendentif et la formule 1 de Raël. Prolongés par des manches en ailes de chauve-souris, ils sont présentés à la galerie sur un buste doré. Ça donne un mélange entre Nike, mémé et l’ésotérisme.

Encore une rencontre impossible !

Exactement, un mariage contre-nature ! Un esprit qu’illustre parfaitement la série Ufo Attak : j’ai remplacé les aquarelles mièvres qui surplombaient deux crochets de vestiaire chinés aux puces par des scènes d’un débarquement extraterrestre. Comme il y a deux tableaux, j’ai pu construire une histoire avec d’une part la scène d’attaque des ovnis montrant des gens terrorisés et des maisons qui brûlent, puis l’autre tableau représentant le débarquement des extraterrestres. J’aime cette idée d’une invasion soudaine d’aliens dans un décor cosy.

A ta façon d’être si sensible aux objets et de traquer dans les moindres détails les personnes que tu rencontres ou les lieux où tu te trouves, je te sens un peu superstitieuse…

Ah oui ! Je suis assez convaincue que les objets portent malheur ou portent chance. Au vernissage, je viendrai avec mes habits fétiches, je ferai deux ou trois incantations avant d’arriver et tâcherai de marcher dans une merde du bon pied !

Qu’as-tu voulu faire avec une pièce comme Le Canapé d’Or ? Est-ce une manière de relier deux mondes, l’espace de la galerie et celui de ton atelier ?

L’idée du Canapé d’Or m’est d’abord venue des cabines téléphoniques anglaises saturées de petites annonces érotiques et qui sont de plus en plus rares. En brodant mon visage sur la banquette, je contrains l’utilisateur du téléphone à poser son cul sur ma tête.

Il y a dans cette pièce un clin d’oeil au rapport de l’artiste à son galeriste avec le slogan Call my Agent.

Bien que les frontières entre artiste et graphiste soient aujourd’hui de plus en plus flexibles, les exigences du mandataire donnent toujours un cadre à respecter qui peut être un frein à la créativité. Dans le cadre d’une expo, les rôles s’inversent. J’impose une pièce en tant qu’artiste et je dis « si cela vous plaît, appelez mon agent et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller frotter votre derrière contre ma tête ! »

En me représentant toute pomponnée, avec des faux cils et de trois quart, plus sexy qu’en réalité, je réponds aussi à l’avance à certaines suppositions…

De quel genre ?

Si mes pièces parlent beaucoup du rapport au corps et aux autres en général, je veux qu’on comprenne que ma tête est ici purement utilisée comme un objet, moi je suis quelqu’un d’autre. En me représentant ainsi, j’introduis une auto-dérision que je souhaite assez évidente. Le fait d’utiliser son visage comme outil peut-être très intéressant, il suffit par exemple de penser au travail de Jean-Luc Verna ou à l’Autoportrait à la larme de Wim Delvoye, mais cela donne aussi parfois des choses ennuyeuses. A force de traquer tellement les gens dans le détail, je deviens moi-même un peu paranoïaque…

Concernant justement cette dimension du corps qui, même s’il n’est pas explicitement représenté comme tel, est toujours évoqué, est-ce pour cela que tu as une telle prédilection pour les matières qui permettent de donner à tes pièces une connotation organique ?

Tout à fait. Dans le cas de Mademoiselle, Anne Lombard, une styliste suisse avec laquelle je travaille, m’a appris une technique pour faire des faux vagins avec de la soie. Mais on n’arrive pas à ces associations de manière directe, il faut laisser parler la matière. C’est comme lorsqu’on photographie une nature morte, c’est l’objet qui commande. Je me laisse vraiment guider par le tissu, la manière dont il réagit. Je me dis par exemple : « tiens, cette mousse devient toute déconfite avec la chaleur, ça ferait une bonne main de grand-mère avec les tâches ». Mais ces rapprochements de type « ça fait penser à » ne sont pas évidents tout de suite. Cela vient en faisant des essais, en mettant des tissus les uns à côté des autres ou en les mélangeant, puis ça prend parfois un aspect chair, viande hachée ou écorché qui devient intéressant.

Quand j’ai vu ces photos des broderies de Wild boys prises à l’envers, exhibant ce désordre des fils, je les ai assimilé à des peaux écorchées, des cicatrices. J’ai pensé aux gueules cousues de ces types qui se blessent au combat.

En plus de montrer la violence derrière la douceur de la broderie ou l’envers du décor, c’est aussi le jeu visuel qui m’a paru intéressant. C’est arrivé par hasard, à la suite d’un accident de travail où je me suis aperçue qu’il était tout aussi intéressant de montrer les broderies à l’envers, en raison du caractère très graphique des fils entremêlés. Mais il est vrai qu’elles prennent aussi de ce fait un côté plus trash, les portraits se mettent à pleurer du sang par les yeux, on y voit des veines toutes gonflées, crispées...

Cela contraste aussi avec la connotation habituelle de la broderie qui est avant tout un travail méticuleux, précis et mesuré.

Ma façon de broder, complètement profane, exaspérerait certainement beaucoup de mémés ! Je ne mets pas bien mon fil de canette, je néglige les finitions, mais bien évidemment ce côté mauvaise élève me plaît !

Le fait de travailler à la machine à coudre me permet d’obtenir un trait plus dur, plus violent. J’évite ainsi de suivre attentivement les contours. La machine a parfois des sursauts, elle accroche par endroits et ces accidents donnent des effets vraiment intéressants. J’utilise la machine assez violemment, en mélangeant des fils de toutes les couleurs. Cela donne un côté viande hachée qui me plaît bien. Ce rapport à l’accident est comparable à la coulure en peinture qui introduit une dimension très physique.

C’est aussi souvent par des effets de matière, proches du trompe l’oeil, que tu donnes aux pièces un côté obscène, comme avec ce papier peint qui suinte aux angles du mur et qui pourrait faire penser, en rapport aux associations que tu encourages toi-même, à des aisselles qui transpirent ou pourquoi pas, à l’incontinence des mamies…

C’est peut-être par réaction à l’éducation assez prude que j’ai reçue : il ne fallait pas dire ou montrer des choses gênantes… Evoquer les petits tracas liés au corps m’amuse assez. Je ne pouvais pas croire lorsque j’étais petite qu’on pouvait avoir des auréoles de sueur sous les bras et je traquais ce phénomène sous les aisselles de mes professeurs d’école pour vérifier que ce qu’on m’avait raconté était bien réel. Je trouvais à la fois ça dégoûtant et vraiment dingue !

Les auréoles de sueur subrepticement aperçues, les mouches mortes traînant dans un coin d’appartement, tous ces détails dévoilent soudain quelque chose de tabou. Si je vois par exemple chez quelqu’un de la poussière au plafond, je ne vais pas pouvoir m’empêcher de me demander ce qu’il se passe. Cette négligence est-elle due à un hôte dépressif ou à son impossibilité physique à faire le ménage ?

Ta façon de fantasmer sur des petits détails n’est-elle pas finalement assez proche de ce que tu provoques toi-même en exposant tes pièces ? On a l’impression que tu cherches à enflammer l’imagination du spectateur avec ces pièces qui sont comme des indices renvoyant toujours à autre chose, à de nouvelles associations d’idées…

Je suis obsédée par le détail, mais ce n’est jamais méchant. Cela est plutôt dû à mon intérêt pour ce que les gens sont vraiment. Bizarrement, c’est souvent leur faiblesse qui va me les rendre sympathiques et attachants, ces petites choses qu’ils ont envie de cacher parce qu’elles ne sont pas très glamour. Si je me retrouve par exemple avec un client très antipathique dans le cadre de mon travail de graphisme et que son portable se met tout à coup à sonner avec la musique de La soupe aux choux, je commence à l’imaginer dans sa famille, avec ses gamins et cette anecdote introduit tout à coup quelque chose de très sentimental.

Pour toi qui aime assez les histoires glauques, les faits divers t’inspirent-ils ?

Oui, mais pas n’importe lesquels. Je pense à l’instant à une histoire qui est arrivée à une amie qui petite fille s’était mise à jouer avec un adorable chien qui lui a subitement éjaculé sur la jambe. Sa famille était évidemment très gênée et c’est ce genre de malaise que je cherche à produire avec mes pièces. Les faits divers trop méchants et trop glauques ne m’intéressent pas, je préfère les croustillances…

Comment penses-tu agencer entre elles les pièces de l’exposition Damoisie ?

J’ai fait beaucoup de choses très différentes et le plus difficile a été d’opérer un choix entre les œuvres. Mon travail guidé en partie par les objets que j’ai trouvés et par ce qu’ils m’ont inspiré comme scénario, a pris des directions assez variées. Cela dit, j’ai envisagé une progression vers le pire. En entrant, on tombera d’abord sur le Canapé d’Or qui a un côté cosy et accueillant, puis on trouvera contre les poteaux de la galerie les rideaux avec des pompons et des têtes de caniches brodées qui ressemblent à des fanions d’une secte pour mamies. Mademoiselle ne sera pas cachée, je la vois plutôt s’exhibant et ouvrant le bal à la manière du film Freaks. L’exposition sera comme une sorte de cabinet de curiosités contenant tout ce qui m’outre, me fascine ou me choque, un univers en rapport avec l’intérieur, à la fois sale, trash et drôle.

Pour le catalogue de Sandrine Pelletier, This book was made for my cat Figaro, 2005Thème : Arts plastiques -

Qualifiant sa pratique artistique de « quête du bonheur », Elvire Bonduelle s’intéresse à l’idée d’équilibre entre le corps et l’esprit. Les objets de mobilier sont un thème privilégié de ses sculptures, en particulier ceux où l’on s’assoit : coussins pour se lover, chaises où les enfants doivent se tenir droit, à table comme à l’école. Les implications sociologiques et comportementales que ces objets véhiculent sont les lignes de fuite où Bonduelle déploie une réflexion poétique sur notre manière d’habiter le monde. Lors d’une résidence au Québec, les rocking-chairs, ou « berceuses », que l’artiste remarque devant presque chaque maisons lui évoquent des images d’Epinal de la vie à la campagne, les soirées au coin du feu, le détachement méditatif auquel leur mouvement de balancier invite...

Qualifiant sa pratique artistique de « quête du bonheur », Elvire Bonduelle s’intéresse à l’idée d’équilibre entre le corps et l’esprit. Les objets de mobilier sont un thème privilégié de ses sculptures, en particulier ceux où l’on s’assoit : coussins pour se lover, chaises où les enfants doivent se tenir droit, à table comme à l’école. Les implications sociologiques et comportementales que ces objets véhiculent sont les lignes de fuite où Bonduelle déploie une réflexion poétique sur notre manière d’habiter le monde. Lors d’une résidence au Québec, les rocking-chairs, ou « berceuses », que l’artiste remarque devant presque chaque maisons lui évoquent des images d’Epinal de la vie à la campagne, les soirées au coin du feu, le détachement méditatif auquel leur mouvement de balancier invite...

Bonduelle n’y cède cependant pas longtemps. Citadine hyperactive, elle retrouve cette respiration du corps et de l’esprit… En reproduisant les berceuses à l’identique ! Le patient travail de menuiserie l’engage dans une temporalité lente et concentrée, une disposition semblable à celle du paysan d’autrefois qui, ne pouvant se rendre aux champs sous la neige, occupait ses journées d’hiver à fabriquer des objets domestiques. Travailler dur sur la réalisation d’un objet de repos, voici le paradoxe où l’artiste trouve son point d’équilibre. Ces berceuses sculptées dans le bois d'un même arbre évoquent, par leur facture à la fois naïve et soignée, un monde proche de la terre, rythmé par le geste artisanal appliqué, un temps de gestation tranquille de la nature et des êtres. Leur exposition dans les jardins de l’Elysée pointe avec ironie un travers de notre société contemporaine : son inaptitude au repos, notre difficulté à tenir en place.

Pour le livret des Journées du Patrimoine, jardins du Palais de l'Elysée, Paris, 2009.Thème : Arts plastiques