"Bovary's show" mon nouveau poster aux éditions "Sortez la chienne" offset 2 couleurs sur papier jaune 40 X 60 cm

TOUS LES ARTICLES

-

Thèmes : Arts plastiques, Vidéo

-

Thèmes : Arts plastiques, Vidéo

-

Thèmes : Arts plastiques, Vidéo

-

Thèmes : Arts plastiques, Vidéo

-

-

1 - FK1

-

2 - FK4

-

3 - FK3

- + 12 media(s)

Thème : Arts plastiques -

-

Du 20 juillet au 12 août 2012

Du 20 juillet au 12 août 2012

8ème parcours d'art contemporain de La Clayette (Bourgogne du sud)

Inscrit dans les festivités de la région depuis huit ans, ce parcours d'art a pris maintenant son envol et attire de plus en plus de visiteurs, animant cette pittoresque cité de La Clayette avec la complicité de la population. Les artistes, de disciplines variées et pour la plupart reconnus au niveau international, rendent cette année hommage à la créativité de la vie et s'inspirent de la nature et de la société humaine, sans dissocier les deux. Ils présentent plus d'une centaine d'œuvres spécialement créées ou adaptées au thème « La vie à l'œuvre #1» et à leur lieu d'exposition. Ce parcours au menu élaboré est d'ailleurs l'occasion de découvrir du patrimoine ouvert seulement pour cette occasion !

Le public est invité à participer aux ateliers, à un projet collectif dont le vernissage aura lieu le dernier jour, ainsi qu'à d'autres animations rendant ce festival vivant.

Plus d'info sur www.artsenfete.over-blog.comThème : Arts plastiques -

Cristine Guinamand, "Heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière"

Il y a 13 ans

/ Articles

Un admoniteur devenu aveugle

Un admoniteur devenu aveugle

Qu’il s’agisse de l’embrasure d’une fenêtre suggérant une profondeur, d’un rideau entr’ouvert ou d’un personnage peint guidant du doigt le spectateur (Alberti l’appelle « admoniteur » dans son Traité sur la Peinture paru en 1435), de nombreux artifices ont été inventés par les peintres pour l’attirer dans l’espace du tableau. Une problématique que Cristine Guinamand reprend à son compte. Dans ses peintures montrées en 2009 à la galerie Trafic, on retrouvait ces figures remplissant la fonction d’admoniteurs. A ceci près qu’ils étaient souvent aveugles et hantaient les tableaux comme des revenants. La scène vers laquelle ils dirigeaient notre attention était elle-même brouillée par des effets de flous partiels masquant les détails. On finissait donc par s’approcher physiquement des œuvres pour « vérifier » ce qui, au juste, nous était donné à voir. Et que voyions-nous ? Plutôt la promesse d’une image à venir, ou le maintien d’une image sauvée in extremis de l’effacement. Aujourd’hui encore, c’est bien souvent à l’histoire d’une naissance ou d’une disparition que nous confronte l’artiste.

En aveuglant le spectateur pour solliciter son corps, Cristine Guinamand exacerbe cette impression de passage dans le tableau. Une impression qu’elle intensifie en ajoutant à ses outils de peintre la scie et les clous pour opérer un véritable démontage de l’espace pictural. Les travaux sur bois aux panneaux amovibles qu’elle peint parfois des deux côtés sont insaisissables dans leur globalité. Adieu admoniteur, on éprouve désormais, par soi-même et sans guide, tous les points de vue possibles sur l’œuvre. Cette sollicitation du corps au moyen d’un dispositif s’accompagne conjointement d’une approche beaucoup moins figurative. Comme si, pour Cristine Guinamand, le seul corps en jeu de ses œuvres était désormais le nôtre. C’est donc assez logiquement que les formes du théâtre et du labyrinthe intègrent ses travaux récents comme dispositifs de captation du corps.

Peinture du corps

De façon baroque et théâtrale, le grand polyptique intitulé L’œil met en scène une disparition. Le panneau central qui occulte la quasi-totalité du panneau est enfoncé en son centre par ce qui s’apparente à un poing fermé. Ce mouvement d’enfoncement rappelle le geste transgressif de St Thomas. Craignant de se faire aveugler par une illusion, le saint vérifia l’existence du Christ dans la réalité de sa chair. Et parlant d’illusion picturale, c’est justement en maintenant visible les coutures et les repentirs de ses peintures que Cristine Guinamand s’en délivre. En nous livrant des œuvres non lisses, elle insiste sur leurs qualités haptiques et nous reconduit à la réalité du corps. Dans Le théâtre et son Double, Antonin Artaud décrivait son théâtre comme : « taillé en pleine matière, en pleine vie, en pleine réalité. ». Cristine Guinamand insiste elle-même à dessein sur la physicalité de ses œuvres : coulures, râclures, fentes et trous transforment leurs surfaces en un dépôt de gestes, de traces d’un combat.

Au sujet de ses travaux, on a souvent souligné une « spontanéité formelle[i] » ou une peinture réalisée « d’un seul jet[ii]. » Mais le jeu complexe de découpe et de recouvrement des couches, loin d’être un effet de style, atteste aussi d’un véritable tâtonnement. En 2009, avec Mammon et Lord of War, Cristine Guinamand exploitait le potentiel narratif de ces hésitations formelles en se référant à Saturne, ou Chronos : une figure renvoyant à la naissance et à la mort, au combat de la forme avec l’informe. Dans ses travaux récents, la destruction des œuvres qui précède leur reconstruction confirme ce rejet, au moins partiel, d’une expression spontanée. La coupe et le débitage des surfaces sont pour Cristine Guinamand un moyen de contrarier la virtuosité du geste et l’épanchement facile. Rappelons ici ces propos de Gilles Deleuze : « Si un créateur n’est pas pris à la gorge par un ensemble d’impossibilités, ce n’est pas un créateur. Un créateur est quelqu’un qui crée ses propres impossibilités et qui crée du possible en même temps [iii]»

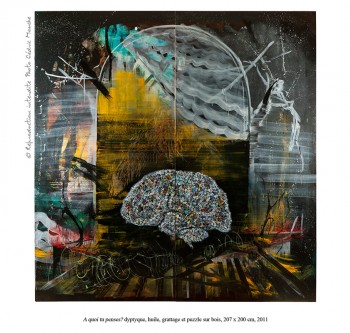

Le théâtre de la mémoire

Dans l’œuvre intitulée A quoi tu penses ?, le cerveau que Cristine Guinamand compose à l’aide de puzzles agglomérés à la surface ressemble étrangement à un étron. Ecoutant l’artiste évoquer des souvenirs d’enfance entre deux considérations picturales, on se prend justement à penser qu’ils semblent être pour elle comme un lisier fertile. La mémoire affective joue son rôle de déclencheur dans le travail créateur mais reste sujette à caution par Cristine Guinamand. Trouver une structure pour « organiser ses sensations[iv] », voici l’enseignement essentiel que Paul Cézanne aura légué aux peintres modernes et qu’elle reprend à son compte.

C’est d’ailleurs cette expression distanciée qu’autorise le théâtre. Par la mise en scène de l’espace, il permet par exemple de construire une topographie signifiante. Les notions de Fond et de Bas fond, titres de deux œuvres récentes, rappellent ainsi la thématique du terrier. Un lieu que Franz Kafka décrit à la fois comme une zone de ressourcement créateur et comme un abri étouffant d’où il est difficile de ressortir. Concernant toujours ces deux œuvres, une dernière référence à Gaston Bachelard vaut d’être faite. Dans sa Poétique de l’espace, il compare la maison à un « être vertical. » « L’irrationalité de la cave s’oppose à la conscience rationnelle du toit, une zone où les peurs se rationnalisent grâce à des projets intellectualisés. » Dans le grenier, découvrant « la forte ossature des charpentes, on participe à la solide géométrie du charpentier.[v] » Cette répartition topographique cave- toit- grenier (ou sous- sol- sol- ciel) est aussi celle qui structure l’organisation spatiale du diptyque Soleil brûlant.

Structurer l’espace. C’est ainsi qu’il faut comprendre ce parti- pris de fendre la surface des Paysages Eclatés. Les lignes que creuse Cristine Guinamand reprennent la trajectoire de ses coups de pinceaux pour augmenter leur force spontanée et charpenter les cieux liquides.

Terriers, trous et grottes

Dans le Paysage 3, les longues tiges en bois boulonnées évoquent aussi des faux agricoles. Parce qu’elles sont noires et paraissent creuser le sol, elles peuvent être associées à cette personnification de la mort qu’est la Grande Faucheuse. La référence au monde rural, qui est aussi celui de Cristine Guinamand, est récurrente dans son travail. Une œuvre comme Au fond ne renverrait-elle pas d’ailleurs aussi à la culture de la terre, à ces formes naturelles qui émergent lentement, au prix d’efforts quotidiens de domestication de la matière ? Et n’est- ce pas ainsi que Cristine Guinamand travaille aussi ses peintures ? Revenant aux thématiques du terrier, de la grotte ou du trou, on rappellera que ces architectures naturelles et soustractives tissent des relations étroites avec le contexte dans lequel elles s’implantent. Dans les brocantes locales où elle aime chiner des objets à incorporer dans ses travaux, elle trouve notamment des outils de fermiers. Ainsi de cette cardeuse servant à étirer la laine qui a été le déclencheur d’une œuvre. « Un corps ficelé qui devient un cocon », nous dit justement l’artiste…

Marguerite Pilven, janvier 2012

Texte pour la galerie Olivier Houg, Lyon

---------

[i] Stéphane Pencréac’h, la sorcière est bleue et belle, catalogue Cristine Guinamand, galerie Trafic, 2007

[ii] Anne Malherbe, blog Occhiata, 23 novembre 2007

[iii] Pouparlers, Gilles Deuleuze, les éditions de Minuit, p. 182

[iv] Cézanne, Marcelin Pleynet, Folio Essai, p.73

[v] Gaston Bachelard cité par Andrea Lauterwein dans Anselm Kiefer et la poésie de Paul Celan. Ed. du regard. Nous empruntons l’expression de « théâtre de la mémoire » à Daniel Arasse, également cité dans cet ouvrage.Thème : Arts plastiques -

De formation scientifique, Benoît Pype a gardé un goût pour les expériences basées sur l’observation de phénomènes. D’une goutte d’eau prélevée et posée sur un socle à sa mesure, (1 cm³), il révèle la circularité parfaite. Les feuilles de saule pleureur qu’il expose sur de fines étagères dévoilent quant à elles l’effet de transformation du temps en se recourbant. Les mobiliers, socles, ou présentoirs conçus par l’artiste s’adaptent à ces choses fragiles qu’ils contiennent sans entraver. Cette mise en relation du naturel et du construit place les notions de mesure et de juste distance à tenir avec l’objet au coeur de son économie esthétique. Une attitude que Benoît Pype matérialise par ses Bureaux de travail.

De formation scientifique, Benoît Pype a gardé un goût pour les expériences basées sur l’observation de phénomènes. D’une goutte d’eau prélevée et posée sur un socle à sa mesure, (1 cm³), il révèle la circularité parfaite. Les feuilles de saule pleureur qu’il expose sur de fines étagères dévoilent quant à elles l’effet de transformation du temps en se recourbant. Les mobiliers, socles, ou présentoirs conçus par l’artiste s’adaptent à ces choses fragiles qu’ils contiennent sans entraver. Cette mise en relation du naturel et du construit place les notions de mesure et de juste distance à tenir avec l’objet au coeur de son économie esthétique. Une attitude que Benoît Pype matérialise par ses Bureaux de travail.

Exposées sur le plan de table, les Sculptures de fonds de poche, qu’il réalise avec des bouloches trouvées dans ses vêtements, apparaissent aux côtés des outils employés pour leur fabrication. Ces outils qu’il partage avec l’horloger ou le joaillier, rapprochent sa démarche de leur pratique minutieuse et réglée.

L’aspiration à coordonner des unités élémentaires dans un ensemble pour créer un univers autonome explique sans doute l’intérêt de Benoît Pype pour les principes « néo-plasticistes » de Mondrian. D’une boîte à musique réalisée en son hommage s’échappe une petite mélodie dont la légèreté s’apparente à celle des objets qu’il met en scène. Imprimées sur du papier à musique et poinçonnées aux intersections de leur verticale et de leur horizontale, les oeuvres de Mondrian réalisées entre 1915 et 1944 servent ici de portée. Ainsi rejouées, elles endossent une fonction similaire à celle de ses présentoirs : être les porteurs d’une réalité imperceptible. La référence à « la petite musique » est aussi présente, bien qu’indirectement, dans une pièce intitulée Éduquer les oiseaux ? À ceci près que le nichoir à l’architecture d’inspiration moderniste ne les fera sans doute pas chanter…

Si l’on se rappelle que les oiseaux sont un symbole de spiritualité, cette proposition peut-être une allusion, un brin ironique, à ce que l’artiste tente au fil de propositions à l’équilibre nécessairement fragile : harmoniser la matière et l’esprit. Une recherche guidée par ce que Benoît Pype appelle subtilement une « sensibilité rationnelle».

Marguerite Pilven

Texte pour le catalogue de la Biennale de la Jeune Création à Houilles

(9e édition 24 mars au 5 mai 2012)Thème : Arts plastiques -

Quand elle ne travaille pas au sein du collectif d’artistes Pilottti, Marie Lancelin crée comme une « femme orchestre ». Également attirée par le graphisme, l’édition, le cinéma, la sculpture ou le théâtre, elle touche à tout sans distinction. Des avant-gardes du début du xxe siècle, elle semble avoir retenu que ces disciplines pouvaient se nourrir efficacement les unes des autres. Elle se souvient sans doute qu’en cette époque marquée par les expérimentations photochimiques et une mécanisation de la vision, on parlait plus volontiers « optique » que « Beaux-arts ».

Quand elle ne travaille pas au sein du collectif d’artistes Pilottti, Marie Lancelin crée comme une « femme orchestre ». Également attirée par le graphisme, l’édition, le cinéma, la sculpture ou le théâtre, elle touche à tout sans distinction. Des avant-gardes du début du xxe siècle, elle semble avoir retenu que ces disciplines pouvaient se nourrir efficacement les unes des autres. Elle se souvient sans doute qu’en cette époque marquée par les expérimentations photochimiques et une mécanisation de la vision, on parlait plus volontiers « optique » que « Beaux-arts ».

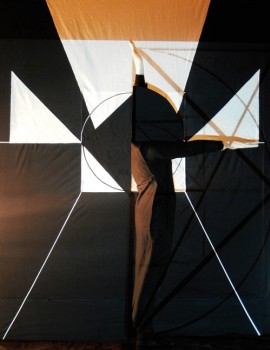

L’approche ludique de Marie Lancelin se trouve pleinement dans cet esprit de décloisonnement. Ses Images Sculptures mettent en scène des éléments en bois composés à partir de formes géométriques simples. Des couleurs inégalement réparties sur leurs volumes provoquent des effets d’optique qui faussent notre appréciation de leur forme et de leur ordonnancement dans l’espace. On tourne autour de ces décors qui ne privilégient aucun point de vue unique. Marie Lancelin aborde pareillement ses oeuvres, selon des modes d’exposition changeants : il se peut qu’un dessin donne ensuite lieu à une sculpture et que cette même sculpture soit photographiée pour être exposée en tant qu’image. Ce principe de recyclage s’accompagne d’un goût affirmé pour les procédés de duplication : transferts, calques, pochoirs… Avec ses Logotypes, elle pousse plus loin l’idée d’un vocabulaire plastique régi par une logique interne. La matrice de ses Logotypes se compose d’un carré, d’un cercle et d’un triangle imbriqués. L’artiste en décline ensuite les variantes permises par l’amplitude graphique noir/blanc. Avec ses Dessins génériques, elle joue sur la permutabilité fond/forme, positif/négatif pour révéler ou masquer en partie ces logotypes. Le cinétisme de ces pièces rappelle les trucages du premier cinéma. On songe par exemple aux farces illusionnistes de Méliès.

Les films que l’artiste présente à la Graineterie évoquent d’ailleurs la pantomime. L’un d’eux paraît nous initier aux règles d’un alphabet inconnu. À moins qu’il ne s’agisse d’un habile stratagème ? Marie Lancelin semble parfois livrer des clés pour mieux nous prendre au jeu et

nous perdre. Elle conserve ainsi notre étonnement intact.

Marguerite Pilven

Texte pour le catalogue de la Biennale de la Jeune Création à Houilles

(9e édition 24 mars au 5 mai 2012)Thème : Arts plastiques