TOUS LES ARTICLES

-

Delphine Sales Montebello, peintre, et Martin Mc Nulty, sculpteur, ont en commun d’Thème : Arts plastiques

Delphine Sales Montebello, peintre, et Martin Mc Nulty, sculpteur, ont en commun d’Thème : Arts plastiques -

UNE OEUVRE, UN LIEU, DES CORPS

UNE OEUVRE, UN LIEU, DES CORPS

Le contexte favorise certaines rencontres, et c'est particuliThème : Arts plastiques -

« Dans leur riante insouciance, la plupart de mes camarades n’avaient jamais réfléchi aux horreurs de la guerre. Ils ne voyaient la bataille qu’à travers des chromos patriotiques. »

« Dans leur riante insouciance, la plupart de mes camarades n’avaient jamais réfléchi aux horreurs de la guerre. Ils ne voyaient la bataille qu’à travers des chromos patriotiques. »

Jean Galtier-Boissière, en rase campagne 1914

En travaillant à partir de photographies de Gueules cassées de la Première guerre mondiale, Lisa Sartorio amplifie un processus de (dé)figuration et de transformation à l’œuvre sur ces visages encore tuméfiés. Les manipulations qu’elle y apporte redoublent avec étrangeté un travail de réparation chirurgical. Leur matérialité, l’incarnation troublante qu’elles apportent à ces images rappelle les opérations, délicates et successives, d’arrachement et de transplantation. Ces collages ornementaux convoquent tout à la fois les codes esthétiques de la Vanité, du camouflage ou du tatouage, des pratiques liées à la conjuration de la mort, à la survie, aux rituels de passage d’un monde vers un autre. Il y a comme un commentaire ambigu dans les résilles végétales parant ces visages aux traits détruits, saisis au seuil d’une renaissance. Que survit-il de ces hommes armés de traits nouveaux et remis en état de circuler sans horrifier leurs semblables ? Intensifiés par une mise à distance du travail de réfection chirurgical, les regards de ces hommes semblent fixer le monde depuis un territoire infranchissable et lointain. Leurs yeux percent les masques comme un point d’aimantation intouché, une charge, une adresse.

En convertissant ces photographies de constat en portraits, Lisa Sartorio invente les conditions inédites d’une rencontre devenue possible avec d’insoutenables images. Cette possibilité apporte également une alternative à l’écueil, globalement exprimé, d’une « banalisation de la violence par les média » ; écueil qui revient finalement à en empêcher la visibilité réelle, à en bannir la réalité et la gravité.

Marguerite Pilven, pour Lisa SartorioThème : Arts plastiques -

Comme le Sahara ou le sourire infini des vagues

Comme le Sahara ou le sourire infini des vagues

« Le monde change en fonction de l’endroit où nous fixons notre attention. Ce processus est additif et énergétique ». John Cage

Le mouvement, la lumière et leur passage infinitésimal, entre apparition et disparition, voici ce qui anime Elise Beaucousin à étirer la temporalité du dessin. C’est un dessin d’avant la forme, branché à un dehors infigurable dont le crayonnage est le dépôt sismographique. Une recherche de souffle, de texture et de rythme en infléchit les constructions et en organise les flux. L’énergie impulsant le mouvement, la dissolution des frontières entre intériorité et extériorité, si fondamentaux dans l’art traditionnel chinois qu’elle affectionne, Elise Beaucousin les a d’abord éprouvés par la pratique du piano. Son intérêt pour la structure de la Fugue est indissociable de sa pratique du dessin qui en emprunte l’alliage de rigueur et de souplesse. Marcel Dupré définit la Fugue comme « une forme de composition musicale dont le thème, ou sujet, passant successivement dans toutes les voix, et dans diverses tonalités, semble sans cesse fuir. » Les formes diaphanes qu’Elise Beaucousin fait apparaître à l’intérieur de surfaces irisées par les effets d’un crayonnage méticuleux échappent à la figure. Elles empruntent leur épiderme changeant à l’organique, au minéral, au végétal. Leur devenir se manifeste et se module à travers l’approche matiériste, sensorielle et lentement conduite d’un dessin immersif, additif. Gilles Deleuze a qualifié « d’haptique » ce type d’agencement qui n’est plus lié à un enjeu de ressemblance. « L'espace haptique ne contient ni formes, ni sujets mais se peuple de forces et de flux, constituant un espace fluide, mouvant, sans points fixes, sans empreinte qui ne soit éphémère : comme le Sahara, ou le sourire infini des vagues »1.

Dans ses développements les plus récents, le dessin d’Elise Beaucousin s’étend à l’espace tridimensionnel. Déployé sous la forme d’installations in situ, il déjoue les oppositions tranchées entre le visible et l’invisible, il cartographie des hypothèses d’architectures virtuelles imaginées en circulant dans un espace réel. En interceptant la lumière avec leurs tiges de métal, les Dessins d’acier convertissent leurs tracés figés en un champ vibratoire. Dans une installation présentée au terme de sa résidence de création à Issoudun, de multiples mèches d’archet de violon suspendues à des fils de pêche fixés parallèlement au plafond dessinent un cube flottant et quasi- invisible. Ce cube apparaît plus nettement lorsqu’on s’est approché d’un miroir posé au sol et qui vient, tel un socle, amplifier la verticalité du volume. Cet « après-coup » appelant un déplacement du corps et un ajustement de la vision est d’ailleurs caractéristique d’une œuvre qui se dérobe pour mieux désigner un éphémère moment d’apparition. Revenons par exemple à ce miroir couché. C’est un écran aveugle, l’indice de ce qu’il est impossible de réfléchir : un champ de présence.

1- Mireille Buydens, Sahara, l’esthétique de Gilles Deleuze, p. 127, Editions Vrin, 2005

« Le monde change en fonction de l’endroit où nous fixons notre attention. Ce processus est additif et énergétique ». John Cage

Le mouvement, la lumière et leur passage infinitésimal, entre apparition et disparition, voici ce qui anime Elise Beaucousin à étirer la temporalité du dessin. C’est un dessin d’avant la forme, branché à un dehors infigurable dont le crayonnage est le dépôt sismographique. Une recherche de souffle, de texture et de rythme en infléchit les constructions et en organise les flux. L’énergie impulsant le mouvement, la dissolution des frontières entre intériorité et extériorité, si fondamentaux dans l’art traditionnel chinois qu’elle affectionne, Elise Beaucousin les a d’abord éprouvés par la pratique du piano. Son intérêt pour la structure de la Fugue est indissociable de sa pratique du dessin qui en emprunte l’alliage de rigueur et de souplesse. Marcel Dupré définit la Fugue comme « une forme de composition musicale dont le thème, ou sujet, passant successivement dans toutes les voix, et dans diverses tonalités, semble sans cesse fuir. »

Les formes diaphanes qu’Elise Beaucousin fait apparaître à l’intérieur de surfaces irisées par les effets d’un crayonnage méticuleux échappent à la figure. Elles empruntent leur épiderme changeant à l’organique, au minéral, au végétal. Leur devenir se manifeste et se module à travers l’approche matiériste, sensorielle et lentement conduite d’un dessin immersif, additif. Gilles Deleuze a qualifié « d’haptique » ce type d’agencement qui n’est plus lié à un enjeu de ressemblance. « L'espace haptique ne contient ni formes, ni sujets mais se peuple de forces et de flux, constituant un espace fluide, mouvant, sans points fixes, sans empreinte qui ne soit éphémère : comme le Sahara, ou le sourire infini des vagues »1.

Dans ses développements les plus récents, le dessin d’Elise Beaucousin s’étend à l’espace tridimensionnel. Déployé sous la forme d’installations in situ, il déjoue les oppositions tranchées entre le visible et l’invisible, il cartographie des hypothèses d’architectures virtuelles imaginées en circulant dans un espace réel. En interceptant la lumière avec leurs tiges de métal, les Dessins d’acier convertissent leurs tracés figés en un champ vibratoire. Dans une installation présentée au terme de sa résidence de création à Issoudun, de multiples mèches d’archet de violon suspendues à des fils de pêche fixés parallèlement au plafond dessinent un cube flottant et quasi- invisible. Ce cube apparaît plus nettement lorsqu’on s’est approché d’un miroir posé au sol et qui vient, tel un socle, amplifier la verticalité du volume.

Cet « après-coup » appelant un déplacement du corps et un ajustement de la vision est d’ailleurs caractéristique d’une œuvre qui se dérobe pour mieux désigner un éphémère moment d’apparition. Revenons par exemple à ce miroir couché. C’est un écran aveugle, l’indice de ce qu’il est impossible de réfléchir : un champ de présence.

1- Mireille Buydens, Sahara, l’esthétique de Gilles Deleuze, p. 127, Editions Vrin, 2005Thème : Arts plastiques -

La luxuriante nature à l’intérieur de laquelle Marie-Anita Gaube inscrit ses personnages est celle d’un Jardin d’Eden. Non pas que ses tableaux nous parlent d’une vie sans histoire, puisqu’ « il n’y a de cause que de ce qui cloche »1 ; nous voici dans le temps de la peinture et de tout abandon d’une chronologie explicative. Ses tableaux parleraient plutôt de l’acte de création. Ce qui semble se décrire à travers eux, c’est l’exploration de la porosité entre notre monde intérieur et la perception de la réalité. Chez Marie-Anita Gaube, l’espace de l’atelier est souvent mis en scène comme un refuge, mais également comme une arène ou une place publique, un espace jeté aux regards à la façon de Francis Bacon ou de Brueghel.

La luxuriante nature à l’intérieur de laquelle Marie-Anita Gaube inscrit ses personnages est celle d’un Jardin d’Eden. Non pas que ses tableaux nous parlent d’une vie sans histoire, puisqu’ « il n’y a de cause que de ce qui cloche »1 ; nous voici dans le temps de la peinture et de tout abandon d’une chronologie explicative. Ses tableaux parleraient plutôt de l’acte de création. Ce qui semble se décrire à travers eux, c’est l’exploration de la porosité entre notre monde intérieur et la perception de la réalité. Chez Marie-Anita Gaube, l’espace de l’atelier est souvent mis en scène comme un refuge, mais également comme une arène ou une place publique, un espace jeté aux regards à la façon de Francis Bacon ou de Brueghel.

Le défi de peindre semble apparaître dans cette tension, entre retraite nécessaire et volonté d’inscription effective dans le monde. L’angoisse du choix, la crainte du temps qui passe affleurent par des allusions au genre pictural de la Vanité et la place importante qu’accorde l’artiste à la nature morte. Les intrigantes maquettes et autres constructions miniaturisées qui s’élèvent sur de petits guéridons évoquent également l’univers de la célèbre Melencolia I gravée par Albrecht Dürer. A la fois protégé et traversé par ce que l’entropie nous raconte du monde, l’atelier est ce laboratoire de formes où la recherche de sens se révèle être possible, mais également aux prises avec le relativisme de toute entreprise humaine. Par son caractère à la fois intime et résolument tourné vers des problématiques picturales de constructions d’espaces, la peinture de Marie-Anita Gaube rappelle également celle d’Henri Matisse et de David Hockney.

Sur les écrans qu’elle enchâsse avec habileté, les images du monde entrent en collision : celles des journaux et des magazines qui constituent une iconographie fouillée et d’autres images, mentales cette fois-ci, que l’on devine plus persistantes. Les ateliers et chambres à coucher aux parois que l’on croirait amovibles, les pans et plateaux d’architectures mis en orbite sur des paysages oniriques situent les histoires ébauchées par des corps elliptiques entre le dehors et le dedans, le virtuel et le réel. Le fil narratif se déroule en un équilibre fragile ou s’évanouit, comme questionnant sans cesse la finalité de sa trajectoire.

L’étonnante maturité dont fait preuve cette artiste de 31 ans tient peut-être à sa connaissance de l’histoire de la peinture et de ses fabuleux artifices de constructions d’images. En une époque de production et de diffusion massive d’images, la peinture permet plus que jamais la création d’une vacuole réflexive et intemporelle. Marie-Anita Gaube fabrique des images qui résistent aux effets de la mode et de la communication. Ses tableaux s’engagent dans la nécessité que l’homme a toujours eu de peindre pour se comprendre.

Texte pour la galerie HORS-CADRE (Océane et Manon Sailly), exposition inaugurale au Bastille Design Centre, Paris 9-11 février 2018

---------------------------------------------------------

1- Jacques LacanThème : Arts plastiques -

L’approche méticuleuse de Jérémy Berton tient probablement à ce que « le quotidien est ce qu’il y a de plus difficile à découvrir. »1 Son interprétation d’objets domestiques est méthodique, guidée par la multiplicité des expériences formelles enrichissant une histoire de la sculpture qu’il connaît bien. Une histoire qui, depuis les assemblages d’objets réalisés par Picasso, a souhaité rétablir une continuité entre l’artistique et l’ordinaire, par le biais de l’expérience esthétique. Cette expérience peut en effet surgir indifféremment « à partir d’un contexte reconnu comme artistique ou d’un autre reconnu comme ordinaire. »2. L’humour qui caractérise les réalisations de Jérémy Berton procède en réalité d’un entrelacement entre une approche réfléchie et une façon digressive, fantaisiste et inattendue, de traiter les objets qu’il choisit de considérer. La sculpture intitulée Set en est l’exemple le plus direct parmi les œuvres qu’il expose au POCTB, en ce qu’elle règle de manière inattendue la question de la table par une double opération de recouvrement et de soustraction.

L’approche méticuleuse de Jérémy Berton tient probablement à ce que « le quotidien est ce qu’il y a de plus difficile à découvrir. »1 Son interprétation d’objets domestiques est méthodique, guidée par la multiplicité des expériences formelles enrichissant une histoire de la sculpture qu’il connaît bien. Une histoire qui, depuis les assemblages d’objets réalisés par Picasso, a souhaité rétablir une continuité entre l’artistique et l’ordinaire, par le biais de l’expérience esthétique. Cette expérience peut en effet surgir indifféremment « à partir d’un contexte reconnu comme artistique ou d’un autre reconnu comme ordinaire. »2. L’humour qui caractérise les réalisations de Jérémy Berton procède en réalité d’un entrelacement entre une approche réfléchie et une façon digressive, fantaisiste et inattendue, de traiter les objets qu’il choisit de considérer. La sculpture intitulée Set en est l’exemple le plus direct parmi les œuvres qu’il expose au POCTB, en ce qu’elle règle de manière inattendue la question de la table par une double opération de recouvrement et de soustraction.

Est donc exposé ici un ensemble de sculptures réalisées depuis 2013, année où de passage en résidence dans un manoir, avec pour seul bagage un sac de plâtre, Jérémy Berton remarque des motifs drapés « en plis de serviette » qui ornent les meubles. Comment ce motif trouverait-il à s’incarner dans le plâtre ? Voici la question à laquelle il s’attelle en ornant tout d’abord un balai. Travaillé de façon lisse et très graphique, le plâtre emprunte au marbre sa beauté aristocratique. La tête du balai forme un socle qui a l’élégance d’une collerette amidonnée. Le torchon aux formes molles vient coiffer, telle une perruque 18e, le sommet du manche. Il y a quelque chose de l’esprit surréaliste dans ces télescopages de styles, ces renversements esthétiques des valeurs, ces migrations de matériaux et l’anthropomorphisation de l’objet.

De mêmes formulations métonymiques s’organisent sur la table de Picnic. On peut y projeter une relation implicite entre un rouleau de Sopalin qui pavoise et une serviette qui dégoise, (ces objets empruntant leurs contours profilés à ceux des phylactères, ancêtres médiévaux de la bulle de bande dessinée). Au centre de la table, un parasol semble avoir arbitré leurs échanges et suspendu leur bavardage en se fermant, façon baissé de rideau. L’étrangeté de cet ensemble repose sur un paradoxe : représenter des objets associés à des activités quotidiennes et les faire migrer vers l’inutilité de l’art, c’est à dire les convertir en des sculptures. Cette conversion, ou sublimation, peut expliquer le caractère suspendu qui caractérise nombreuses des sculptures exposées, et comme saisies dans un silence que vient amplifier leur blancheur.

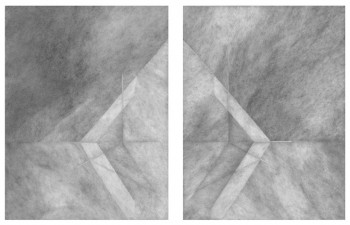

La série de 6 pièces murales intitulée Drapés, un travail de variation minimaliste du torchon de cuisine, poursuit cette épure silencieuse des objets. Jérémy Berton s’y concentre plus précisément sur l’écart entre la géométrie, assez protocolaire, et le pli, l’aléatoire ; l’association du compas, systématique, et du dessin à main levée. Il est amusant de voir, au fil de ces variations, comment ce principe l’emporte finalement sur le sujet lui-même, au point d’en permettre quelques interprétations incongrues. Cet exercice formel semble poser à Jérémy Berton des défis si jubilatoires qu’il en amplifie la problématique avec la réalisation de Shelter, un drap reposant sur un étendoir à linge. L’étude de formes triangulaires ou losanges se complexifie, le volume et les plis du drap ayant cette fois-ci à coïncider avec la structure de l’étendoir. Autre tour de passe-passe, illusionniste cette fois-ci : convertir une micro- architecture massive (la sculpture porte bien son nom !) en un objet d’apparence plane, fluide, légère. De nouveau la forme du drap s’essentialise, elle devient précieuse par sa qualité graphique, sa densité. Comique par l’écart qu’elle ouvre et comble à la fois, entre ce qu’elle représente et ce qu’elle est effectivement, cette sculpture interroge avec force le rapport entre le réel et sa représentation ; rapport qu’une approche poétique du monde met constamment en jeu.

Les toutes dernières réalisations en date de Jérémy Berton, deux « miroirs » placé dans la vitrine de la galerie et visible depuis la rue, annoncent en quelque sorte l’esprit de cette exposition. Ils viennent également confirmer le goût marqué de Jérémy Berton pour le dessin, le traitement de la surface et du plan, et l’étude de possibles décalages avec le volume qu’ils enveloppent. Cet aspect de son travail, lié à des enjeux de perception et d’illusion, rappelle parfois celui de l’artiste Richard Artschwager et son propos manifeste : “Sculpture is for the touch, painting is for the eye. I wanted to make a sculpture for the eye and a painting for the touch.”

Marguerite Pilven, octobre 2017

-----------------------------------------------------------------------

1 Maurice Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard « Blanche », 1969, p.355

2 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, Paris Puf, 2010, p.44Thème : Arts plastiques -

"Dans l'histoire humaine, la fabrication des images atteste une persistance et une continuité au moins égales à celles de la "question de soi"1 écrit Hans Belting. C'est aussi ce qui constitue le fil rouge du travail photographique de Florence Chevallier. De ses premiers autoportraits réalisés entre 1979 et 1986 aux sujets observés qu'elle nomme "modèles", des mises en scènes de sa vie de couple aux paysages urbains qu'elle traverse dans le Casablanca de son enfance, tout gravite autour de la question suivante : en quoi ce que je regarde peut-il faire sujet pour autrui ? Cette question se double aussi d'une autre, plus anthropologique, liée au statut même de l'image, à la nécessité d'en faire pour conjurer une absence, coïncider avec son moi profond et trouver les conditions de ses manifestations au cœur d'un expérience sensible, partagée.

"Dans l'histoire humaine, la fabrication des images atteste une persistance et une continuité au moins égales à celles de la "question de soi"1 écrit Hans Belting. C'est aussi ce qui constitue le fil rouge du travail photographique de Florence Chevallier. De ses premiers autoportraits réalisés entre 1979 et 1986 aux sujets observés qu'elle nomme "modèles", des mises en scènes de sa vie de couple aux paysages urbains qu'elle traverse dans le Casablanca de son enfance, tout gravite autour de la question suivante : en quoi ce que je regarde peut-il faire sujet pour autrui ? Cette question se double aussi d'une autre, plus anthropologique, liée au statut même de l'image, à la nécessité d'en faire pour conjurer une absence, coïncider avec son moi profond et trouver les conditions de ses manifestations au cœur d'un expérience sensible, partagée.

Le panneau de 4 mètres, composé de quatre photographies, qu'elle expose dans la chapelle Saint-Drédeno pourrait sembler tout à fait déconnecté de ces interrogations premières et substantielles. Il les exprime au contraire avec plus de force en se détachant de tout sujet immédiatement identifiable. Le sujet, ici, c'est l'image elle-même, et plus précisément cet obscur "désir d'image" dont la photographe n'a cessé d'interroger le sens à travers une œuvre profondément autobiographique.

Explorant les libertés de manœuvre permises par la post production numérique, Florence Chevallier découpe, détoure et assemble des étoffes qu'elle a précédemment photographié en studio. Ces compositions font écho à une série antérieure réalisée en 2005, intitulée La Chambre invisible. Les icônes informatiques qui en surgissent n'ont rien d'une vanité ; elles évoquent plutôt les jeux miroitants de Zarathoustra, ce dieu au pied léger frôlant l'épiderme des apparences que célébrait Nietzsche, philosophe soupçonneux des profondeurs de la psyché pour qui "tous les préjugés viennent des entrailles." Ainsi, c'est plutôt d'un esprit baroque qu'il faudrait les rapprocher, un art de l'apparence aimée pour elle-même, où les voluptés labiles du pli et de la chair affirment une beauté vertigineuse, éphémère. Des floraisons colorées de tissus surgissent d'un fond noir, elles s'ouvrent en corolles béantes et comme vivantes, elles dégoulinent aussi parfois, fluides, semblables à des coulures de peinture.

Il n'y a pas de place pour le drame ici, c'est bien plutôt par une forme de détachement assumé que Florence Chevallier retrouve cet effet de sublime proche de celui qui agite les grandes allégories de la peinture maniériste et de ses maîtres les plus connus (Pontormo, El Greco). "J'essaye de créer, d'inventer un sens avec des matériaux libres que je libère de leur "vérité" historique, doctrinale. Je prends des bribes référentielles (...) et je leur fais subir une anamorphose : procédé connu de tout l'art maniériste" expliquait Roland Barthes dans une conférence donnée au Collège de France 2. Dans le fond, c'est peut-être lorsqu'on s'éloigne de toute tentative de vérité (et du drame qui s'en suit nécessairement - Hegel parlait de "conscience malheureuse" -) que s'ouvre un autre espace de possibilités; celui où l'auteur devient le creuset d'une mémoire collective, celle qui travaille tout créateur à son insu. Or quel meilleur endroit qu'une chapelle pour célébrer l'image et son puissant pouvoir de suggestion ; et ainsi affirmer le plaisir - et la nécessité vitale - de la réinventer chaque jour ?

Texte écrit pour le catalogue L'Art dans les chapelles, 2017, 26e édition, 2017.

1 Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Paris, Le Temps des Images/ Gallimard, 2004.

2 Roland Barthes, Le Neutre, (cours au Collège de France 1977-1978), Paris, Seuil / Imec, p.98

Crédit photo Aurélien MoleThème : Arts plastiques -

Cette période de communications troublées dans l'espace public me rappelle une parole du philosophe Benny Levy qui, revenant sur les principes de la démocratie via l'Alcibiade de Platon, évoquait la nécessité de "méditer sur la manière dont l'accord se fait, de penser l'évènement du raccordement". La singularité de l'œuvre d'Olivier Leroi pourrait se situer ici, dans une invitation à reconsidérer l'espace de la rencontre à travers un "partage du sensible", pour employer la belle expression de Jacques Rancière. Par des gestes simples de transformation d'objets qui se trouvent à la portée de ses yeux et de sa main, il expose des principes d'observation de la réalité, des questions quant à la façon que nous avons de nous y inscrire, de nous la représenter et d'en partager la singulière beauté.

Cette période de communications troublées dans l'espace public me rappelle une parole du philosophe Benny Levy qui, revenant sur les principes de la démocratie via l'Alcibiade de Platon, évoquait la nécessité de "méditer sur la manière dont l'accord se fait, de penser l'évènement du raccordement". La singularité de l'œuvre d'Olivier Leroi pourrait se situer ici, dans une invitation à reconsidérer l'espace de la rencontre à travers un "partage du sensible", pour employer la belle expression de Jacques Rancière. Par des gestes simples de transformation d'objets qui se trouvent à la portée de ses yeux et de sa main, il expose des principes d'observation de la réalité, des questions quant à la façon que nous avons de nous y inscrire, de nous la représenter et d'en partager la singulière beauté.

A ce titre, ses œuvres peuvent être considérées comme autant d'outils de lecture et d'interprétation de la réalité dans la diversité de ses manifestations. Qu'un Christ ou un Pinocchio trouvent à s'incarner dans un bois de bourdaine, une "mère d'artiste" dans un confit de canard ou une maison dans une plume d'oie sauvage, tout semble surgir avec évidence par la magie du lien, par l'activation d'une mémoire qui classe, associe et d'une main qui fait migrer les formes par un geste précis de découpe, d'extraction, de forage. Au-delà de la forme, c'est ce chemin du raccordement que partage Olivier Leroi avec le regardeur. Et si l'on s'accorde volontiers sur le fait que son travail est doté d'humour, ce dernier n'est pas une fin en soi, mais plutôt la conséquence heureuse d'une façon de voir qui fait jaillir un état singulier de présence aux choses.

L'œuvre d'Olivier Leroi est réjouissante à fréquenter parce qu'elle résiste à la banalisation croissante du monde, dans ses visions les plus communément partagées. Elle résonne singulièrement avec cette "économie de l'attention" qui d'après Yves Citton constitue aujourd'hui " la première rareté et la plus précieuse source de valeur". Si ce que nous croyons voir (et savoir) peut-être limitatif et rendre distrait, la conscience de ce que nous pourrions voir et de ce qu'il reste à savoir, augmente au contraire l'acuité de présence au monde et à soi.

Marguerite PilvenThème : Arts plastiques -

Typologie du virtuel

Typologie du virtuel

Avec Typologie du virtuel, Thibault Brunet explore le territoire français à travers Google Earth.

Consultées par GPS, téléphone ou tablettes, les vues satellitaires ont profondément modifié notre pratique de l’espace. Par son caractère globalisant, l’outil de navigation mondiale qu’est Google Earth tend à faire oublier qu’il est un patchwork, la somme de vignettes déposées par des milliers d’utilisateurs. Leurs possibilités d’interaction avec cette banque de données sont à la fois instrumentales et créatives. Google Earth présente en ce sens des similitudes avec les jeux vidéos en réseau que Thibault Brunet a jusqu’ici exclusivement exploré – voir ses séries Vice City, First Person Shooter... – et génère une communauté d’utilisateurs liés par le partage d’informations. Les plus passionnés d’entre eux alimentent également un blog informant des avancées de mise à jour de cette banque numérique : Google Maps Mania.

Typologie du virtuel exploite en partie le flottement provoqué par l’usage massif et indéterminé de ces informations. Thibault Brunet sélectionne des fragments d’un monde virtuel coproduit par de multiples individus et dont l’actualisation des données ne répond à aucun objectif identifiable. Les images de cette série ont été réalisées à partir de bâtiments situés dans des zones périurbaines et modélisés en 3D par des utilisateurs de Google Earth.

Centres commerciaux, HLM et tours de grandes firmes commerciales relèvent d’une typologie architecturale globale, sans lien avec le territoire. L’artiste les ancre dans un espace et un temps spécifique en y ajoutant une ombre portée définie d’après le jour et l’heure de leur réalisation. Il recontextualise l’image en la rattachant à l’action de son premier fabricant et s’inscrit dans une chaîne de création collective dont il forme un nouveau relais. Le contexte, c’est l’ombre, la création d’un espace de projection s’évanouissant dans la brume que l’artiste compare à un « nuage numérique », et dont ses bâtiments semblent surgir tels des pop-up. Par le titre de sa série – un principe de catalogage dépourvu d’expression personnelle – et une composition dictée par un protocole fixe (choix de l’ombre et de la couleur dominante défini par les données objectives du fichier de modélisation), Thibault Brunet se réfère clairement aux « sculptures anonymes » ou « typologies de bâtiments industriels » réalisés par les photographes Bernt et Illa Becher.

La référence à ces images, « symboles d’une époque finissante de l’industrie », n’est pas anodine en une période où l’on s’interroge plus que jamais sur le stock d’informations dormantes que recèle le big data et sur la possibilité de les analyser en vue d’exploitations ciblées. En légitimant artistiquement une pratique populaire de consultation et de création d’images, Thibault Brunet inscrit également son travail dans un contexte d’interaction abolissant les frontières de l’individuel et du collectif. Ses images d’images témoignant d’une « intervention active qui accroît à la fois notre expérience de l’art et celle du monde dans toute son étendue ».

Marguerite Pilven

Texte publié dans le livre Thibault Brunet, Typologie du virtuel, Editions La Pionnière, 2016Thème : Arts plastiques