Avril 1994

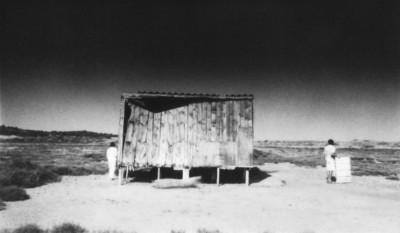

Que voit-on dans les photographies de Corinne Mercadier ? Le ciel et l’eau, le trait de l’horizon, de frêles appontements aux planches disjointes, une ou deux barques tirées sur la grève, presque rien. Les objets n’étaient pas plus nombreux dans les toiles de Morandi. Des vases, des cruches, des bouteilles. Une égale persévérance dans le laconisme. Un art du peu où le terne et le quelconque deviennent le réel le plus radieux. Une figure de l’esseulement qui se métamorphose en extase de la solitude. Contre tout ce qui oblitère notre vision, Corinne Mercadier ouvre la voie du vide. Et ce vide étrangement attise une présence au monde. Il est la charpente et le gréement du regard. Peu à peu s’insinue en nous cet état d ‘abandon qui imprègne le paysage. Peu à peu se retranche tout ce qui n’est pas la lumière. Les rares objets que nous voyons vivent dans la vacance de leur usage. Il y a en eux quelque chose d’infiniment disponible qui communique son accalmie et sa paix jusqu’aux abords du cœur. Les sites photographiés sont toujours les mêmes, jamais nommés. Ils sont inassignables, comme en marge de tout lieu, mais non pas nulle part. Il semblerait plutôt qu’ils étaient déjà présents en nous avant d’être aperçus de nous. « Chaque âme est et devient ce qu’elle contemple », affirmait Plotin. Corinne Mercadier nous donne à contempler le peu. La merveille est que ce soit à lui seul une échelle d’intensités. Il contient l’inépuisable. Ces eaux dormantes ou sculptées par d’immobiles remous sont-elles celles d’un lac, d’un étang, d’une mer ? On songe à peine à se le demander. Quand la barque sur le sable ressemble à un os de seiche, elle signale une réduction à l’essentiel, un passage à l’extrême de la simplicité. S’éveille alors la tentation d’inscrire cet art de la photographie à l’enseigne de l’haïku visuel. Comme les trois vers du poème japonais classique, chaque image évoque ici l’événement le plus ténu et le sertit dans la blancheur d’un silence. Elle est un fragment isolé où l’univers se déchiffre et se recompose au fil de la contemplation. Voici un autre trait sensible de ces photographies : elles portent en elles l’amont de leur art, approchant parfois le grain et les bistres des plus anciens clichés ou des primitifs daguerréotypes. Quant à l’emploi de la couleur, on le devine soumis à une patiente décantation : les tons se patinent, s’enfauvent, se fanent, puis soudain se vivifient dans la stridence écarlate de trois fanions hérissés sur un esquif, parmi les filets de pêche et les flotteurs. Tout est affaire de lumière et l’on perçoit un accent pictural dans la clarté qui nous parvient, comme si la lumière se matérialisait en dématérialisant les choses. Peut-être serait-il plus juste de dire que Corinne Mercadier rend perceptible une part latente de la matière ? l’objet le plus humble, le spectacle le plus ordinaire, celui qu’avait effacé l’accoutumance, voici que nous le percevons d’un regard ému et neuf. Tout le visible se retrempe alors dans un air de légende, comme si se révélaient à nos yeux les villes d’Ys et de Kitège enfouies au fond des eaux. Dans la légère pulvérulence ou le flou qui marquent certaines photos, on devine pourtant un voile de mélancolie. Est-ce le regret de l’inaccessible ? Est-ce le tourment de ne pouvoir accorder une vie à cette lumière qui s’inaugure sans cesse et semble vouloir nous conduire au revers du temps, « là où il tremble et s ‘étale et renonce à filer»? Au plus profond de son être, l’homme croit alors traverser l’échancrure des jours, et dans une lueur indécise où l’aube ne se distingue plus du crépuscule, son œil étrenne à nouveau le monde.