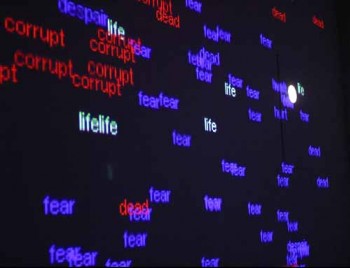

Selles de vélo, barre amovible, boules de ciment reliées par une chaîne, tout pousse à croire qu’un secret rapport de causalité a motivé ces rapprochements. La selle de vélo suggère une dimension ludique ou utilitaire de ces dispositifs. On parcourt mentalement le mécanisme de l’objet, essayant d’imaginer ce que sa mise en branle pourrait provoquer, mais c’est en vain. On ne pourra pas l’essayer non plus, en raison de sa taille minuscule. Non seulement l’objet se ferme à toute logique d’usage mais il nous tient à distance par son échelle inadéquate. Notre sort est semblable à celui de Gulliver que sa taille rend étranger à ce qui l’environne.

Malgré l’étrangeté des pièces, on n’a cependant jamais l’impression de basculer dans l’absurde. Leur rigueur architecturale pousse à y rechercher une logique interne. S’il est évident qu’elles n’entretiennent guère avec le réel un rapport d’ordre mimétique, elles ne sont pourtant pas dépourvues d’un air de famille avec les objets qui peuplent notre réalité.

Ces pièces finissent cependant toujours par opposer à nos projections leur troublante autonomie. Le mouvement de va-et-vient entre sujet et objet, caractéristique de la tentative de constitution d’un sens se brise, comme pour mieux reconduire le sujet à lui-même. L’échelle réduite des objets ne nous place-t-elle pas déjà dans un rapport d’extériorité ?

Composée de fines rangées de tuyauteries reliant le sol de la galerie au plafond, une installation centrale articule l’espace en plans distincts. De petites chaises transparentes disposées par endroits lui donnent un semblant d’humanité. En suggérant la présence du corps d’une manière indicielle, Trouvé souligne la désertion d’un lieux potentiellement vivable. Mais tout en feignant la disponibilité, les pièces sont rétives à toute saisie définitive d’un sens. Leur caractère ironique renvoie toujours le sujet à lui-même.

Plusieurs analyses du travail de Tatiana Trouvé ont opéré des rapprochements avec la psychanalyse. Ce mutisme des objets pourrait bien faire penser à la retraite silencieuse de l’analyste par lequel l’avènement de la conscience de soi devient possible. De la même manière que les mots se détachent avec force dans le silence de l’analyse, notre présence physique est mise en valeur au sein de ces objets muets, constamment interrogée, défiée.

Tatiana Trouvé

Il est arrivé quelque chose

Galerie Vallois, Paris

Pour paris-art.com, 2005