Vues d’architectures

Si la photographie d’architecture est de nos jours quelque peu obsolète, on n’en est pas moins, avec des travaux comme ceux de Margaret Dearing, face à des vues d’architecture.

Toutefois l’objet de l’architecture est absent, la ville tout autant. Ce qui semble plus arrêter le regard de la photographe, ce sont les surfaces, les couleurs. Une architecture de façade, sans jeu de mots, dans le sens d’une architecture composée de plans, de façades verticales ou horizontales, de béton brut ou de céramique, lisses et colorées, mais jamais frontales, toujours de biais, laissant un interstice, un passage.

Prenons pour exemple sa série Architectures, réalisée au Front de Seine à Paris. Cet ensemble urbain a été initié à l’aube des années 60 sur une conception du site en trois niveaux distincts et définis par affectations : inférieur/circuler, médian/travailler, supérieur/habiter. Les images de MD —contrairement à toutes les photographies officielles du site qui montrent les tours, le parvis, les perspectives— nous mettent au croisement des espaces, au plus proche des surfaces, dans le noeud des architectures.

Toutefois, l’enjeu n’est pas de nous montrer un univers urbain déshumanisé, étouffant, trop sectorisé. Notez d’ailleurs la belle harmonie aux tons sourds que les personnages entretiennent avec les lieux, dont ils sont placés en plein coeur. Tout y est travaillé par aplats de couleurs, par emboîtements, par glissements de surfaces/matières. C’est potentiellement mobile, permutable. Effectivement, telles des compositions colorées, ces images font écho à la peinture géométrique, voire à certaines structures abstraites mobiles.

Ainsi, le point de vue photographique n’est pas frontal ou distancié, il ne rend pas non plus le poids des architectures, ni même, par un plan éloigné, sa dimension à la ville. Tout au contraire, elle est ici comme congédiée.

Ni ville, ni urbanisme, ni même architecture. Un décor, des images.

Les témoins

On pensera bien sûr aux films d’Antonioni en regardant les images de Margaret Dearing. L’architecture en est contemporaine, les passages y sont vides, les attitudes des personnages nous restent étrangères et muettes. Elles nous rappellent aussi que nos espaces urbains ont été transformés en lieux de transit, nos architectures sont devenues des éléments du flux, l'individu tend à y disparaître.

Et toutefois, dans ces photographies, on ne retrouve pas le regard désillusionné sur la ville. Certes, une certaine mythologie de l’architecture s’est évaporée mais tout comme sa seule critique qui lui succéda d’autant.

Que dire alors des quelques individus que l’on croise dans ces images ?

Flâneurs baudelairiens, passeurs des flux urbains, figures anonymes qui traversent les villes désertes, archétypes, personnages de fiction, mesures d’échelle... tout cela, mais rien à la fois.

Des témoins ?

Science-fiction

Rappelons-nous Still Life de Jia Zhang-Ke (Chine, 2006), ce film entre fiction et documentaire, réalisé sur l’immense site du barrage des Trois gorges en Chine. Tandis que dans un même temps où poussent sur les hauteurs du fleuve de nouvelles architectures et que d’autres sont détruites avant de les immerger, on peut voir en arrière-plan —et sans que personne ne s’en étonne—, un monument prendre son envol tel un vaisseau spatial. Documentaire, fiction, science-fiction...

Ne pourrait-il en être de même dans les images de Margaret Dearing ? Si le décor est abandonné par la fiction, pourquoi ce ne serait pas alors le décor lui-même qui serait la fiction. Ne pourrait-on y voir, tout aussi bien (et notamment dans la série Immersion), le basculement, la disparition, la mutation de ces architectures...

Science-fiction au quotidien.

Un château dans le ciel

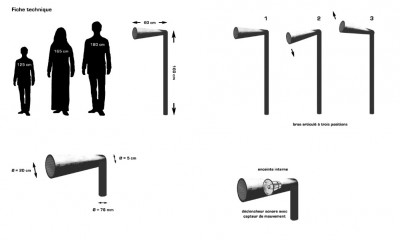

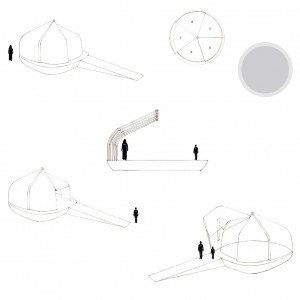

La verticalité est parfois déjouée, certaines vues pourraient même s’inverser, le centre de gravité apparaît comme aléatoire. Dans la vidéo Troposphère , le personnage, qui se tient dans une architecture ouverte, semble chercher ses repères spatiaux, vouloir se défaire d’une force d’attraction alternative, qui, selon, la plaque au sol ou la repousse.

Convoquons un autre film, Le château dans le ciel, de Miyazaki (Japon, 1986). Une cité mythique nommée Laputa flotte dans le ciel, suspendue aux nuages. Elle est composée d’un monde du dessus fait de ruines et de végétation abondante et d’une cité futuriste encombrée dans les racines du dessous. L’architecture y est complexe et mutante, faite d’éléments fractionnables et permutables. Cet îlot, qui défie les lois de la gravité, flotte ainsi dans les airs, entre passé et futur.

Aussi, tel un Château dans le ciel, les architectures et paysages de Margaret Dearing, sorte de « blocs-images » fractionnés et permutables, se tiennent suspendus dans l’espace et dans le temps. Reste alors la possible mutation d’un monde si proche et flottant, décor en attente de sa fiction.

Véronique Terrier Hermann

Suite