Exposées sur le plan de table, les Sculptures de fonds de poche, qu’il réalise avec des bouloches trouvées dans ses vêtements, apparaissent aux côtés des outils employés pour leur fabrication. Ces outils qu’il partage avec l’horloger ou le joaillier, rapprochent sa démarche de leur pratique minutieuse et réglée.

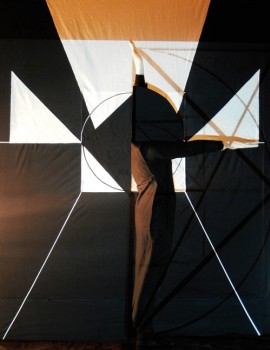

L’aspiration à coordonner des unités élémentaires dans un ensemble pour créer un univers autonome explique sans doute l’intérêt de Benoît Pype pour les principes « néo-plasticistes » de Mondrian. D’une boîte à musique réalisée en son hommage s’échappe une petite mélodie dont la légèreté s’apparente à celle des objets qu’il met en scène. Imprimées sur du papier à musique et poinçonnées aux intersections de leur verticale et de leur horizontale, les oeuvres de Mondrian réalisées entre 1915 et 1944 servent ici de portée. Ainsi rejouées, elles endossent une fonction similaire à celle de ses présentoirs : être les porteurs d’une réalité imperceptible. La référence à « la petite musique » est aussi présente, bien qu’indirectement, dans une pièce intitulée Éduquer les oiseaux ? À ceci près que le nichoir à l’architecture d’inspiration moderniste ne les fera sans doute pas chanter…

Si l’on se rappelle que les oiseaux sont un symbole de spiritualité, cette proposition peut-être une allusion, un brin ironique, à ce que l’artiste tente au fil de propositions à l’équilibre nécessairement fragile : harmoniser la matière et l’esprit. Une recherche guidée par ce que Benoît Pype appelle subtilement une « sensibilité rationnelle».

Marguerite Pilven

Texte pour le catalogue de la Biennale de la Jeune Création à Houilles

(9e édition 24 mars au 5 mai 2012)