La grande mosquée de Porto Novo / 2012

TOUS LES ARTICLES

-

-

1 - Vanité 04

-

2 - vanité 06

-

3 - vanité 07

- + 7 media(s)

Thèmes : Arts plastiques, Photographie -

-

« Nous vivons tout changement comme une catastrophe, nous attachant plus à ce qui va disparaître qu’à ce qui sera construit » Alain Bublex

« Nous vivons tout changement comme une catastrophe, nous attachant plus à ce qui va disparaître qu’à ce qui sera construit » Alain Bublex

Le photographe s’intéresse aux relations de dépendance entre sphère collective et individuelle en milieu urbain. L’urbanisme structure nécessairement nos usages de la ville en orchestrant la circulation des corps et des regards à échelle globale. Cette grille de lecture du territoire tend à se substituer à l’appréciation personnelle de l’usager. Elle conditionne sa façon de percevoir l’environnement et de le vivre.

Afin d’interroger ce phénomène de l’extérieur, Cyrille Weiner prend ses distances avec la photographie strictement documentaire. Il s’appuie sur les pouvoirs révélateurs de fictions paradigmatiques comme celles de catastrophe ou de paradis perdu. Ces scénarios lui permettent de construire des allégories qui abordent une question d’ordre universelle : celle de notre rapport au monde. Il ne s’agit pas pour le photographe de penser contre l’urbanisme mais de lui rechercher une extériorité radicale, voire utopique, à partir de laquelle une critique de son espace normé devient possible.

Sortir de l’espace normé, c’est se soustraire à sa grille de lecture ordonnancée. A la périphérie des villes, Cyrille Weiner explore des lieux où le tissu urbain s’est interrompu. Il observe les indices de la présence humaine, attentif à la façon dont elle se manifeste là où l’on ne l’attend plus. Il emmagasine lors de longs repérages des ambiances, des indices d’activités humaines, des variations atmosphériques de lumière et précise à leur vue son story board. Une fois le cadre des prises de vue défini, le photographe ne se déplace plus. Il anticipe le mouvement dans le cadre, compose en temps réel avec les paramètres du territoire. Cette méthode précise et ouverte aux possibles permet au photographe d’exacerber les tensions et les points d’harmonie qui se dégagent de l’occupation d’un lieu par des individus. Il en ressort des images ambigües, suspendues entre l’évanouissement et la résurgence d’un ordre.

Les photographies qu’il réalise dans un quartier périphérique de Nanterre participent de cette ambivalence. Elles décrivent à la fois un univers en voie de disparition et la vitalité qui ressort de ces lieux à la configuration mouvante. C’est également le cas des séries "Presque'île" et "Bout du Monde", où vacanciers et campeurs de fortune donnent aux paysages de bord de mer, la forme, légère et instable, d’un terrain de jeu. Les faits et gestes que le photographe observe en ces territoires que les infrastructures collectives n’ont pas réifiés se lisent comme des expériences kinesthésiques du monde. Le caractère improvisé de ces activités échappe à l’uniformisation des comportements, aux loisirs planifiés et au bonheur standardisé.

Les photographies de Cyrille Weiner confrontent l’idéal de maîtrise des espaces normés à la libre interprétation d’un territoire par des individus. Exacerbée au moyen d’images fortes, cette confrontation des échelles questionne l’influence des aménagements collectifs sur la structuration, spatiale et temporelle, de nos vies et à échelle inconsciente, sur nos aspirations et nos désirs. Les dispositifs d’exposition que Cyrille Weiner imagine rejouent symboliquement cette échappée du regard hors des formats classiques de l’exposition. A la villa Noailles, ses photographies s’inséraient entre de fausses briques structurant l’espace. Au centre photographique de Lectoure, les visiteurs sortaient du bâtiment pour découvrir une édition de carnets photographiques exposée dans un pigeonnier transformé en cabinet de lecture. Autant de manières de détourner le visiteur des formes habituelles de réception de l’œuvre pour le faire sortir de ses habitudes d’usage, créer une expérience poétique du lieux et du regard.

Pour Cyrille Weiner, février 2011Thème : Arts plastiques -

Charlemagne Adossou, né en 1970, vit et travaille à Ouidah en tant que Guide touristique.

Charlemagne Adossou, né en 1970, vit et travaille à Ouidah en tant que Guide touristique.

Il a été l'un des participants de l'atelier photographique animé par Afrique in visu en aout dernier dans le cadre de la Biennale Bénin 2012.Thème : Photographie -

Hubert, jeune apprentis béninois du centre Songhai.

Hubert, jeune apprentis béninois du centre Songhai.

Songhai est un centre de formation, production, recherche et développement en agriculture durable basé à Porto Novo au BéninThème : Photographie -

-

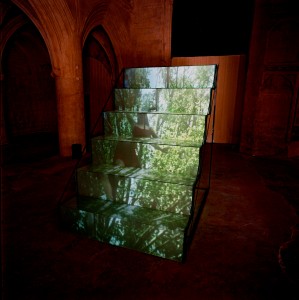

1 - CBélanger-église-DM

-

2 - Sky Touch-003

-

3 - Sky Touch-005

- + 5 media(s)

Cette installation vidéo a été réalisée avec le soutien de Transat Vidéo (Caen) et du Centre Régional des Arts du Cirque de Basse-Normandie (Cherbourg). Elle a notamment été présentée au Musée des Beaux-Arts Thomas Henry de Cherbourg-Octeville du 20 janvier au 19 mars 2006.

L'installation “Sky Touch”, créée en 2003 à l’occasion du festival “Repérage”, à Caen, intègre les performances de différents artistes du cirque. Après un travail en collaboration avec certains d’entre eux, des images vidéo ont été utilisées pour la réalisation d’une installation. Ces artistes sont Betty Fraisse, fil-de-fériste, et Bruno Krief et Armance Brown qui travaillent la corde verticale (le drap).

L’installation consiste en un escalier de verre de 180x240 cm. Les marches (40x180 cm chacune) permettent une double projection : l’une sur les contremarches (rétroprojection) ; l’autre sur les marches (projection depuis le haut).

Il s’agit du même principe de projection que Cendrillon Bélanger a utilisé à Aix-la-Chapelle pour l’installation “Love Apart”. Mais, cette fois, c’est l’idée de chute, d’un corps désespérément soumis à la gravité malgré ses efforts pour s’en abstraire, qui travaille “Sky Touch”.

La corde de Betty se tend sur une ligne fragile et ses pas en sont d’autant plus hasardeux. Le spectateur voit en contre-plongée totale la jeune femme marcher sur une corde dont les marches cassent la direction. Cette corde, par le jeu des deux projections, tente pourtant sans cesse de se tendre en une même ligne droite.

Avec Bruno et Armance, le travail de la corde verticale révèle un corps en lutte, entre chute et ascension, bascule et contre-bascule. Ce corps est parfois montré allongé sur la longueur d’une marche (et donc entier), parfois à la verticale de l’installation — auquel cas, le spectateur en a une vue fragmentée, entrecoupée par les images de la seconde projection.

La bande-son est un élément essentiel de cette installation, ses brusques et intenses scansions contribuant à théâtraliser le péril. Cendrillon Bélanger l'a travaillée à partir de sons synchrones, de sons de récupération, ou d’autres sons qu’elle a créés elle-même pour cette pièce.

DV Pal

8 min 30 s en boucle, couleur, son

Réalisation, caméra et montage : Cendrillon Bélanger

Son : Cendrillon Bélanger

Avec : Betty Fraisse, Armance Brown et Bruno KriefThème : Arts plastiques -